「神経系の適応」とは?トレーニング初期に筋力が急激に伸びる理由を解説

目次

- はじめに:筋トレ初心者が経験する「急激なパワーアップ」の正体

- 筋肉は太くないのに力持ちに?初期の筋力向上は「神経」がカギ

- 「神経系の適応」で何が起きているのか?3つのメカニズム

3.1 メカニズム1:運動単位の動員数の増加(眠っていた筋肉を目覚めさせる)

3.2 メカニズム2:運動単位の発火頻度の向上(アクセルを強く踏み込む)

3.3 メカニズム3:共縮の抑制(ブレーキを緩める) - 神経系の適応はどれくらい続く?プラトー(停滞期)の始まり

- 神経系の適応から「筋肥大」へ。本当のボディメイクはここから始まる

5.1 なぜ筋肥大には時間がかかるのか?

5.2 停滞期を乗り越え、次のステージへ進むために - パーソナルトレーニングが神経系の適応を最大化する理由

6.1 正しいフォームの習得

6.2 適切な負荷設定

6.3 精神的なリミッターの解除 - まとめ:体の変化を理解し、賢くトレーニングを続けよう

1. はじめに:筋トレ初心者が経験する「急激なパワーアップ」の正体

パーソナルジムに通い始めたり、自宅で筋力トレーニングを始めたりした方が、最初の数週間で経験する不思議な感覚があります。

「先週は10kgのダンベルでふらふらだったのに、今週はなんだか軽く感じる!」

「前回は5回しかできなかったスクワットが、今日は8回もできた!」

このような急激な成長は、トレーニングの大きな喜びであり、モチベーションの源泉になります。しかし、ふと鏡を見てみると、腕や脚が急に太くなったわけでも、胸板が厚くなったわけでもありません。筋肉の見た目はほとんど変わっていないのに、なぜか扱える重量や回数が飛躍的に伸びているのです。

「もしかして、自分には隠れた才能があったのか?」と嬉しくなる一方で、「筋肉がついていないのに、なぜ力が強くなるんだろう?」と疑問に思う方も少なくないでしょう。

その答えこそが、今回のテーマである「神経系の適応」です。トレーニング初期に起こる筋力向上のほとんどは、筋肉そのものが大きくなる「筋肥大」ではなく、筋肉を操る「神経」が効率的な働き方を学習することによってもたらされます。この記事では、この「神経系の適応」という、人体の驚くべき学習能力について、プロの視点から分かりやすく、そして深く解説していきます。

2. 筋肉は太くないのに力持ちに?初期の筋力向上は「神経」がカギ

まず、筋力というものが何によって決まるのかを考えてみましょう。非常にシンプルに表現すると、筋力は以下の式で表すことができます。

筋力 = 筋肉の断面積(筋肉の太さ) × 神経系の働き(筋肉の動かし方の上手さ)

多くの方は「筋力=筋肉の太さ」と考えがちですが、実際には、その筋肉をどれだけ効率よく使えるかという「神経系の働き」が、もう一つの重要な要素として掛け合わされています。

例えるなら、筋肉は自動車の「エンジン」で、神経系はそれを操る「ドライバー」です。トレーニングを始めたばかりのあなたは、排気量の大きな高性能エンジン(筋肉のポテンシャル)を積んでいるにもかかわらず、運転に不慣れな初心者ドライバー(神経系)のような状態です。アクセルの踏み方も、ギアチェンジのタイミングもぎこちなく、エンジンの性能を全く引き出せていません。

しかし、トレーニングという「運転練習」を重ねることで、ドライバーの腕はみるみる上達します。エンジン自体(筋肉の太さ)はまだ変わっていなくても、アクセルを深く踏み込めるようになり、スムーズなギアチェンジを覚え、エンジンの持つ本来のパワーを引き出せるようになります。

これが、トレーニング初期に起こる「神経系の適応」の正体です。筋肉というハードウェアを増強する前に、それを制御するソフトウェアを最適化している段階なのです。では、具体的に神経系はどのように「上手く」なっていくのでしょうか。そのメカニズムを3つのポイントに分けて見ていきましょう。

3. 「神経系の適応」で何が起きているのか?3つのメカニズム

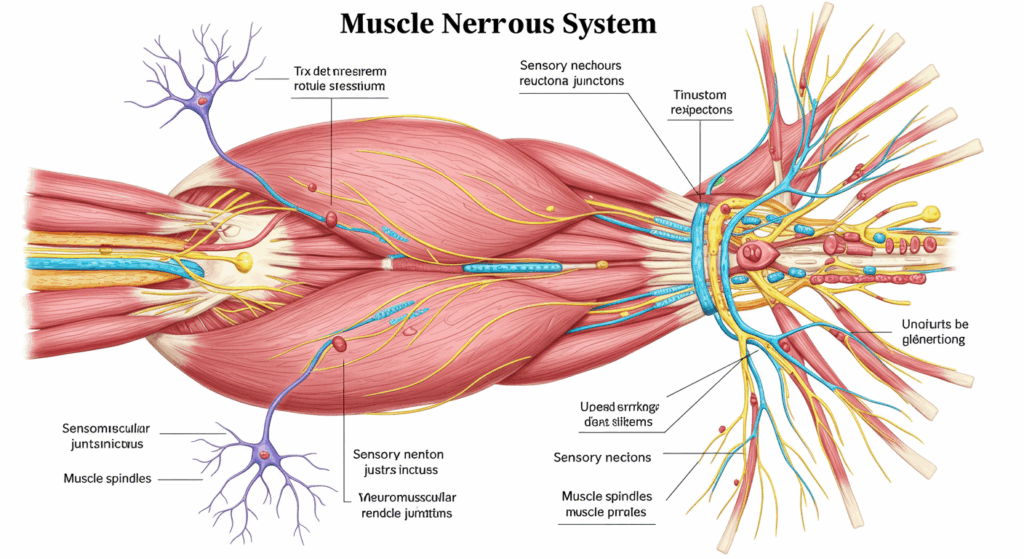

私たちの筋肉は、脳からの指令を受けて動きます。この指令は、運動神経を伝わって筋肉に届けられます。このとき、体の中では主に3つの大きな変化が起こることで、発揮できるパワーが増大します。

メカニズム1:運動単位の動員数の増加(眠っていた筋肉を目覚めさせる)

まず、「運動単位」という言葉を理解する必要があります。これは、1本の運動神経と、その神経に支配されている複数の筋繊維のグループを指す言葉です。言わば、「一人の司令官(運動神経)とその部下である兵士たち(筋繊維)で構成される一つのチーム」だと考えてください。

私たちの筋肉は、この「運動単位」というチームが何百、何千と集まってできています。そして、ここが重要なのですが、普段の生活では、私たちは筋肉が持つ全ての運動単位を同時に使っているわけではありません。むしろ、ほとんどの運動単位は「休眠状態」にあり、ごく一部のチームだけが活動しています。これは、エネルギーを節約し、筋肉がすぐに疲弊しないようにするための、体の優れた省エネ機能です。

しかし、トレーニングで重いバーベルを持ち上げるような、日常生活ではありえない強い負荷がかかると、脳は「これは大変だ!もっとパワーが必要だ!」と判断します。そして、今まで眠っていた運動単位に対して「君たちも今すぐ出動しろ!」と、次々に応援要請を出すのです。

これを「運動単位の動員数の増加」と呼びます。トレーニングを繰り返すことで、脳はより多くの運動単位を同時に動員する術を学習します。その結果、筋肉の太さが変わらなくても、活動に参加する筋繊維の総数が増えるため、発揮できるトータルの力は劇的に向上するのです。

会社で例えるなら、普段は一部の部署だけで回している仕事を、一大プロジェクトのために全社を挙げて総力戦で取り組むようなものです。社員一人ひとりの能力(筋繊維の太さ)は変わらなくても、参加する人数が増えれば、会社全体としての仕事量(発揮できる筋力)は格段に上がります。

メカニズム2:運動単位の発火頻度の向上(アクセルを強く踏み込む)

より多くの運動単位を動員できるようになった上で、次なるステップが「発火頻度の向上」です。発火頻度とは、運動神経が筋繊維に対して送る「収縮しろ!」という電気信号の頻度(1秒あたりの回数)のことです。

トレーニング初心者の場合、この指令は「頑張れー…頑張れー…」という、どこか間延びしたテンポで送られています。これでは、各運動単位は本来の力を出し切ることができません。

しかし、トレーニングを重ねることで、神経系はこの指令の出し方を学習します。指令のテンポは「ガンバレッ!ガンバレッ!ガンバレッ!」というように、より速く、より強力になります。この発火頻度が高まることで、それぞれの筋繊維はより強く、そして素早く収縮することができるようになります。

先ほどの車の例えで言うなら、アクセルペダルを中途半端に踏むのではなく、床までベタ踏みできるようになった状態です.あるいは、太鼓を叩く際に、弱くゆっくり叩いていたのが、力強くリズミカルに連打できるようになった、とイメージしても良いでしょう。

この「動員数の増加」と「発火頻度の向上」が組み合わさることで、神経系は筋肉のポテンシャルを最大限に引き出すための、巧みな指揮能力を獲得していくのです。

メカニズム3:共縮の抑制(ブレーキを緩める)

最後のメカニズムは、少し専門的になりますが非常に重要な「共縮の抑制」です。

私たちの体の関節運動は、多くの場合、対になる筋肉のペアによって行われます。例えば、力こぶを作るために肘を曲げる時、主役となって力を出すのは上腕二頭筋(主動筋)です。その時、腕の裏側にある上腕三頭筋は、リラックスして伸びる役割を担います(拮抗筋)。

ところが、トレーニングに不慣れな初心者の場合、主動筋である上腕二頭筋に力を入れようとすると、無意識のうちに拮抗筋である上腕三頭筋にも力が入ってしまう現象が起こります。これは、関節を安定させ、急な動きで怪我をしないようにするための、脳の防御反応の一種です。

しかし、この現象は、アクセルを踏みながら同時にブレーキを踏んでいるようなもので、発揮したい力を大きくロスさせてしまいます。この、主動筋と拮抗筋が同時に収縮してしまう状態を「共縮」と呼びます。

トレーニングを継続すると、脳はこの「無駄なブレーキ」が不要であることを学習し、拮抗筋を適切にリラックスさせることを覚えます。つまり、共縮が抑制されるのです。これにより、主動筋は邪魔されることなく、その力を100%動きに変換できるようになります。

オーケストラに例えるなら、主役のバイオリン(主動筋)が美しいメロディを奏でようとしているのに、後ろでチューバ(拮抗筋)が不必要な音を鳴らして邪魔をしていたのが、練習を重ねるうちにチューバが黙り、バイオリンの音がクリアに響き渡るようになった状態です。

これら3つのメカニズムが複合的に働くことで、トレーニング初期の数週間で、私たちは目覚ましい筋力の向上を体験することができるのです。

4. 神経系の適応はどれくらい続く?プラトー(停滞期)の始まり

この素晴らしい急成長期間ですが、残念ながら永遠に続くわけではありません。

一般的に、この神経系の適応による筋力向上は、トレーニングを開始してから4週間から8週間(約1~2ヶ月)程度で、その伸び率が緩やかになってきます。あなたの神経系が、筋肉の動かし方をほぼマスターし、これ以上の「伸びしろ」が少なくなってくるからです。

これが、多くのトレーニーが経験する最初の「停滞期(プラトー)」の正体です。昨日まで面白いように伸びていた重量が、ピタッと止まってしまう。この時、「自分のトレーニングは間違っているのだろうか」「もう効果がなくなったのかもしれない」と不安になり、トレーニングをやめてしまう方が非常に多いのです。

しかし、これは失敗でも後退でもありません。むしろ、あなたの体が順調に第一段階をクリアし、次のステージへ進む準備ができたという「喜ばしいサイン」なのです。

5. 神経系の適応から「筋肥大」へ。本当のボディメイクはここから始まる

神経系の適応が一段落した後に、筋力向上とボディメイクの主役となるのが、いよいよ「筋肥大」です。つまり、筋肉の繊維そのものが物理的に太くなり、筋肉の断面積が増加する段階に入ります。

ここからが、見た目にも変化が現れる、本格的な体づくりの始まりと言えるでしょう。

なぜ筋肥大には時間がかかるのか?

神経系の適応が比較的短期間で起こるのに対し、筋肥大には長い時間が必要です。なぜなら、筋肥大は物理的な体の再構築プロセスだからです。

トレーニングによって、筋繊維には微細な傷がつきます。その後、適切な栄養と休養を取ることで、体はこの傷を修復しようとします。その際、体は「また同じような強い負荷がかかっても耐えられるように」と、以前よりも少しだけ筋繊維を太く、強く修復します。この現象を「超回復」と呼びます。

この「トレーニング(破壊)→栄養・休養(修復)→超回復(成長)」というサイクルを何度も何度も繰り返すことで、筋肉は徐々に、しかし確実に太くなっていきます。

これは、家のリフォームに似ています。神経系の適応が「家具の配置を変えたり、ソフトウェアをアップデートしたりして住み心地を良くする」ことだとすれば、筋肥大は「壁を壊して柱を立て、部屋を増築する」ような大掛かりな工事です。当然、時間も材料(栄養)も手間(トレーニングの継続)もかかります。

だからこそ、焦りは禁物です。最初の急成長期を過ぎたからといって落胆せず、長期的な視点でコツコツと続けることが何よりも大切になります。

停滞期を乗り越え、次のステージへ進むために

神経系の適応が頭打ちになったと感じたら、トレーニングのやり方を見直す良い機会です。ここからは、筋肉に対して「もっと成長しなければ!」と思わせるような、新たな刺激を与え続ける必要があります。

その基本となるのが「漸進性過負荷の原則」です。これは、扱う重量、回数、セット数などを少しずつ増やしていくことで、常に筋肉に新しい挑戦をさせ、成長を促すというトレーニングの最も重要な原則です。

また、筋肉の材料となるタンパク質を中心とした「食事管理」、そして筋肉が修復・成長するための「十分な休養(特に睡眠)」の重要性も、この段階からさらに高まっていきます。

6. パーソナルトレーニングが神経系の適応を最大化する理由

ここで、なぜパーソナルトレーニングが効果的なのか、特にこの「神経系の適応」を最大化するという観点から解説します。自己流のトレーニングと比較して、プロの指導がもたらすメリットは計り知れません。

正しいフォームの習得

神経系の適応を効率よく進めるには、まず「狙った筋肉を正確に使う」ことが大前提です。自己流でスクワットを行っても、膝や腰にばかり負担がかかり、本来ターゲットとすべきお尻や太ももの筋肉の運動単位をうまく動員できていないケースが非常に多く見られます。

パーソナルトレーナーは、あなたの骨格や柔軟性に合わせて、ミリ単位でフォームを修正します。これにより、あなたは最短距離で「正しい筋肉の動かし方」を神経に学習させることができ、神経系の適応効果を最大限に引き出すことが可能になります。

適切な負荷設定

神経系に「もっと頑張れ!」という指令を出させるには、軽すぎず、重すぎない、絶妙な「負荷」が必要です。初心者は、自分で思う「限界」よりも、はるかに大きなポテンシャルを秘めていることがほとんどです。

プロのトレーナーは、あなたの表情や動きのブレを客観的に観察し、「まだ行ける」というタイミングで的確に負荷を調整したり、回数をプッシュしたりします。この「適切な挑戦」の積み重ねが、神経系の学習スピードを加速させます。

精神的なリミッターの解除

私たちの脳には、怪我を未然に防ぐために、無意識のうちに力の出力を制限する「精神的なリミッター」が備わっています。自分一人では、「もう無理だ」と感じた時点で力を抜いてしまいます。

しかし、経験豊富なトレーナーがすぐ隣で補助(サポート)をし、「大丈夫、あと1回!」と声をかける安心感の中で、このリミッターは外れやすくなります。この「限界のもう一歩先」を安全に経験することが、神経系に「自分はもっと力を出せるんだ」と再認識させる、極めて効果的なトレーニングとなるのです。

7. まとめ:体の変化を理解し、賢くトレーニングを続けよう

今回の内容をまとめます。

・トレーニング初期の急激な筋力向上は、主に「神経系の適応」によるもの。

・これは、①運動単位の動員数増加、②発火頻度の向上、③共縮の抑制という3つのメカニズムで起こる。

・神経系の適応は、トレーニング開始後1~2ヶ月で頭打ちになり、最初の停滞期(プラトー)が訪れる。

・しかし、それは失敗ではなく、次のステージである「筋肥大」への移行のサイン。

・ここからが本当のボディメイクの始まりであり、長期的な視点での継続が重要になる。

トレーニングを始めたばかりのあなたが感じているパワーアップは、あなたの体が持つ素晴らしい学習能力の証です。その体の変化の仕組みを正しく理解することで、あなたは今後のトレーニングをより賢く、そして楽しく進めることができるはずです。

もし、あなたが今まさにこの急成長を実感しているのなら、その喜びを存分に味わってください。そして、もし停滞を感じ始めているのなら、焦らず、ここからが本番だと気持ちを切り替えましょう。

理想の体への道は、一歩一歩、着実に進んでいく旅のようなものです。その旅の羅針盤として、私たちパーソナルトレーナーがあなたのそばにいます。体の仕組みについて、トレーニングについて、何か疑問があれば、いつでもお気軽にご相談ください。

投稿者プロフィール

-

MMTパーソナルジム静岡代表

【所有資格】

・メンタルトレーニングスペシャリスト

・心理カウンセリングスペシャリスト

・スポーツフードスペシャリスト

・マインドフルネスコンサルタント

・メンタルヘルススペシャリスト

・ファスティングスペシャリスト

【経歴】

・トレーナー歴24年

・2023ベストボディ静岡大会モデル部門ファイナリスト

・2024年ベストボディ静岡大会モデル部門6位

【詳細】

・スポーツクラブでのインストラクター歴14年

フィットネス部門のトップとして活動。ダイエット指導やボディメイク以外にも生活習慣病予防プログラム、介護予防指導、スタジオプログラム、スイミング指導の経験も豊富。

・パーソナルジムでの代表トレーナー歴10年

クライアントには弁護士、医師、歯科医師、看護師、税理士、企業の代表取締役など多数おり、50代マラソン全国ランキング3位の方の指導も行っている。

最新の投稿

未分類2025年10月8日腹筋をしてもお腹の脂肪は消えない?専門家が教える「部分痩せのウソ」と本当に痩せる体の仕組み

未分類2025年10月8日腹筋をしてもお腹の脂肪は消えない?専門家が教える「部分痩せのウソ」と本当に痩せる体の仕組み 未分類2025年9月25日ダイエットの成功は「カロリー収支」の理解から。消費と摂取の全知識

未分類2025年9月25日ダイエットの成功は「カロリー収支」の理解から。消費と摂取の全知識 メンタル2025年9月18日パーソナルジムなら「ホーソン効果」でモチベーションを上げる効果がある

メンタル2025年9月18日パーソナルジムなら「ホーソン効果」でモチベーションを上げる効果がある 未分類2025年9月17日パーソナルジム vs 24時間ジム、結局どっちがコスパ良い?【料金・サポート比較】

未分類2025年9月17日パーソナルジム vs 24時間ジム、結局どっちがコスパ良い?【料金・サポート比較】