ダイエットの成功は「カロリー収支」の理解から。消費と摂取の全知識

ダイエットを始めようと思ったとき、多くの情報があなたの周りを飛び交います。「糖質制限」「脂質制限」「〇〇だけダイエット」…。しかし、どんなダイエット法も、その根底にあるのはたった一つの、非常にシンプルな原則です。

それが「カロリー収支」です。

この記事では、ダイエットの成功と失敗を分ける「カロリー」という存在について、初心者の方でも完全に理解できるよう、基礎の基礎から応用テクニックまで、徹底的に解説していきます。

目次

- はじめに:なぜカロリー収支がダイエットのすべてなのか?

- 第一章:あなたの体はどれくらいカロリーを消費している?「消費カロリー」の全貌

- 第二章:あなたはどれくらいカロリーを摂取している?「摂取カロリー」のコントロール術

- 第三章:実践編!カロリーコントロールを成功させるためのテクニックと注意点

- 第四章:カロリー計算の先へ。持続可能なダイエットのために

- まとめ:カロリーを制する者は、ダイエットを制す

1. はじめに:なぜカロリー収支がダイエットのすべてなのか?

ダイエットの成功を左右する原則は、物理の法則と同じくらいシンプルです。

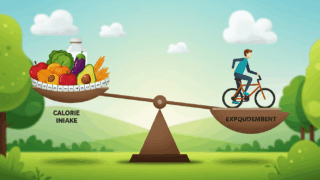

摂取カロリー < 消費カロリー = 体重は減少する

摂取カロリー > 消費カロリー = 体重は増加する

摂取カロリー = 消費カロリー = 体重は維持される

これが「カロリー収支」の原則です。体に取り入れるエネルギー(摂取カロリー)よりも、体が使うエネルギー(消費カロリー)が多ければ、体は不足したエネルギーを補うために、蓄えられた体脂肪や筋肉を分解して使います。その結果、体重が減少するのです。

どんなに流行のダイエット法も、結局はこの原則の上で成り立っています。糖質制限が効果的なのは、結果的に総摂取カロリーが減るからです。運動で痩せるのは、消費カロリーが増えるからです。

つまり、この原則を理解し、自分の「消費カロリー」と「摂取カロリー」を正しく把握することが、ダイエット成功への唯一にして最短の道なのです。

この記事では、以下のことを詳しく解説していきます。

- あなたの体が1日にどれくらいのカロリーを消費しているかの計算方法

- 消費カロリーを効率的に増やすための具体的な戦略

- ダイエットに最適な目標摂取カロリーの設定方法

- 同じカロリーでも太りにくい「食事の質」の高め方

- カロリーコントロールを無理なく続けるための実践テクニック

そして、この記事を読む前に、一つだけ基本的なことを確認しましょう。「カロリー(cal)」とは、エネルギーの単位です。食品のパッケージに書かれている「kcal(キロカロリー)」は、1000calのこと。1kcalは、1リットルの水の温度を1度上げるのに必要なエネルギー量を指します。私たちが食べ物から得るのは、この活動するためのエネルギーなのです。

それでは、あなたの体を知る冒険に出かけましょう。まずは、あなたの体が毎日どれだけのエネルギーを使っているのか、「消費カロリー」の世界から探っていきます。

2. 第一章:あなたの体はどれくらいカロリーを消費している?「消費カロリー」の全貌

「痩せるためには運動しなきゃ」と考える人は多いですが、実はあなたが1日に消費するカロリーのうち、運動が占める割合はそれほど大きくありません。私たちの総消費カロリー(TDEE: Total Daily Energy Expenditure)は、主に3つの要素で構成されています。

- 基礎代謝(BMR: Basal Metabolic Rate):約60%

これは、あなたが何もしないで、ただ横になって生命を維持するためだけに必要なエネルギーです。心臓を動かし、呼吸をし、体温を保つなど、生きていく上で最低限必要なカロリーのこと。総消費カロリーの大部分を占める、最も重要な要素です。 - 活動代謝:約30%

活動代謝はさらに2つに分けられます。- EAT (Exercise Activity Thermogenesis):運動による熱産生

筋トレやランニング、スポーツなど、意図的に行う運動で消費されるカロリーです。 - NEAT (Non-Exercise Activity Thermogenesis):非運動性熱産生

日常生活の中での運動以外の活動で消費されるカロリー。通勤、家事、デスクワーク中の姿勢維持、貧乏ゆすりのような無意識の動きまで、すべてここに含まれます。NEATは個人差が非常に大きく、ライフスタイルによって1日に2000kcalもの差が生まれることもあると言われています。

- EAT (Exercise Activity Thermogenesis):運動による熱産生

- 食事誘発性熱産生(DIT: Diet Induced Thermogenesis):約10%

食事をした後、消化・吸収・代謝の過程で消費されるエネルギーのことです。食べ物を食べるだけでカロリーが消費される、面白い仕組みです。このDITは、食べる栄養素によって消費量が異なり、タンパク質が最も高く(摂取カロリーの約30%)、次いで炭水化物(約6%)、脂質(約4%)となります。

これら3つの要素を理解することが、消費カロリーをコントロールする第一歩です。特に「基礎代謝」と「NEAT」が、あなたのダイエットの鍵を握っています。

では、実際にあなたの総消費カロリー(TDEE)はどれくらいなのでしょうか。簡単なステップで計算してみましょう。

ステップ1:基礎代謝量(BMR)を計算する

基礎代謝量は、性別、年齢、身長、体重から推定できます。いくつかの計算式がありますが、ここでは比較的精度が高いとされる「ハリス・ベネディクト方程式(改良版)」をご紹介します。

男性: 88.362 + (13.397 × 体重kg) + (4.799 × 身長cm) – (5.677 × 年齢)

女性: 447.593 + (9.247 × 体重kg) + (3.098 × 身長cm) – (4.330 × 年齢)

例:35歳女性、身長160cm、体重58kgの場合

447.593 + (9.247 × 58) + (3.098 × 160) – (4.330 × 35)

= 447.593 + 536.326 + 495.68 – 151.55

= 1328.049

この女性の基礎代謝量(BMR)は、約1328kcalとなります。

最近の体組成計(InBodyなど)では、筋肉量や脂肪量を元に、より正確な基礎代謝量を測定することも可能です。ジムに置いてある場合は、ぜひ活用しましょう。

ステップ2:総消費カロリー(TDEE)を計算する

次に、計算した基礎代謝量に、あなたの1日の活動レベル(PAL: Physical Activity Level)に応じた係数を掛け合わせます。

- レベル1:低い(1.5)

座り仕事が中心で、運動習慣がほとんどない。 - レベル2:普通(1.75)

座り仕事だが、週に数回の運動や、立ち仕事、移動が多い。 - レベル3:高い(2.0)

肉体労働や、毎日激しい運動をする習慣がある。

先ほどの女性(BMR: 1328kcal)が、デスクワーク中心で週に1,2回軽い運動をする「レベル1.5」だと仮定しましょう。

1328 (BMR) × 1.5 (PAL) = 1992 (TDEE)

彼女の1日の総消費カロリー(TDEE)は、約1992kcalと推定できます。

つまり、彼女が毎日約1992kcalの食事を続ければ体重は維持され、これより多く食べれば太り、少なくすれば痩せる、という基準値がわかったわけです。

ダイエットというと摂取カロリーを減らすことばかり考えがちですが、消費カロリーを増やす努力も同じくらい重要です。無理な食事制限をせず、健康的に痩せるための4つの戦略をご紹介します。

戦略1:基礎代謝を上げる(筋肉は最高のエンジン)

基礎代謝の60%以上を占めるのが筋肉です。筋肉は、何もしなくてもカロリーを消費してくれる「燃費の悪いエンジン」のようなもの。筋肉量が1kg増えると、基礎代謝が1日に約13〜15kcal増えると言われています。数字だけ見ると小さく感じるかもしれませんが、これは長期的に大きな差を生みます。

筋トレによって筋肉量を維持・向上させることは、リバウンドしにくい体を作るための最重要課題です。特に、スクワットやデッドリフトのように大きな筋肉を使うトレーニングは効率的です。

戦略2:NEAT(非運動性熱産生)を意識的に増やす(ちりつも戦略)

NEATを増やすことは、ジムに行けない日でもできる最も効果的な消費カロリーアップ術です。

- エスカレーターを階段に変える

- 一駅手前で降りて歩く

- デスクワーク中に30分に一度立ち上がって伸びをする

- 電話中は歩き回る

- テレビを見ながら足踏みをする

- こまめに掃除をする

これらの「ちりつも」の積み重ねが、1日に数百kcalもの消費カロリーの差を生み出します。スタンディングデスクの導入なども非常に効果的です。

戦略3:EAT(運動による消費)を賢く取り入れる

運動は消費カロリーを直接増やすだけでなく、筋肉量を増やし(基礎代謝アップ)、心肺機能を高め、メンタルヘルスを向上させるなど、多くのメリットがあります。

- 筋トレ:基礎代謝を上げるための最優先事項。トレーニング後もEPOC(運動後過剰酸素消費量)により、カロリー消費が続く時間があります。

- 有酸素運動:ウォーキング、ジョギング、サイクリングなど。直接的な脂肪燃焼に効果的ですが、やりすぎると筋肉を分解する可能性もあるため、筋トレと組み合わせるのが理想です。

戦略4:DIT(食事誘発性熱産生)を高める食事のコツ

食事誘発性熱産生(DIT)は、タンパク質を多く摂ることで高まります。同じカロリーを摂取しても、高タンパクな食事は、消化・吸収のためにより多くのカロリーを消費してくれるのです。さらに、タンパク質は筋肉の材料となり、満腹感を持続させる効果もあるため、ダイエット中は意識して摂取することが非常に重要です。

ここまでで、あなたの体がどのようにカロリーを消費し、それをどうやって増やすかが見えてきたはずです。次の章では、もう一方の主役である「摂取カロリー」について深く掘り下げていきましょう。

3. 第二章:あなたはどれくらいカロリーを摂取している?「摂取カロリー」のコントロール術

「そんなに食べていないつもりなのに、なぜか痩せない…」

これは、ダイエットに取り組む多くの人が抱える悩みです。その原因のほとんどは、無意識のうちに摂取カロリーが想定を上回っていることにあります。

私たちは、自分が食べている量を驚くほど過小評価しがちです。特に、「ヘルシー」だと思われている食品に罠が潜んでいます。

例えば、アボカド、ナッツ、オリーブオイル。これらは非常に栄養価が高く、体に良い食品ですが、同時に高カロリーでもあります。良かれと思って食べたナッツ一掴みが、ご飯一杯分に近いカロリーだった、ということも珍しくありません。

また、飲み物や調味料のカロリーも見逃されがちです。カフェラテの砂糖やミルク、サラダにかけるドレッシング、炒め物に使う油など、一つ一つは小さくても、積み重なれば数百kcalに達します。

こうした「見えないカロリー」を可視化し、自分が実際にどれだけ摂取しているかを正確に把握することが、カロリーコントロールの第一歩です。

最も効果的な方法は、「レコーディングダイエット」です。食べたもの、飲んだものをすべて記録し、カロリーを計算します。

「面倒くさそう…」と感じるかもしれませんが、今は便利なアプリがたくさんあります。

- おすすめのカロリー計算アプリ:「あすけん」「MyFitnessPal」「カロミル」など

これらのアプリは、食品名やバーコードを読み取るだけで、カロリーやPFCバランス(後述)を自動で計算・記録してくれます。

最初は完璧を目指す必要はありません。まずは3日間、できる限り正確に記録してみることから始めましょう。それだけで、あなたの食生活の課題や、無意識に摂っていたカロリーの存在に気づくことができるはずです。

「夕食後のポテトチップスがこんなに高カロリーだったとは…」

「毎朝のカフェラテだけで200kcalもあったのか!」

この「気づき」こそが、行動を変えるための最も強力な動機付けになります。

自分の1日の総消費カロリー(TDEE)と、現状の摂取カロリーが把握できたら、いよいよダイエットのための目標摂取カロリーを設定します。

原則は「アンダーカロリー」、つまり「消費カロリー > 摂取カロリー」の状態を作ることです。

体脂肪1kgを減らすためには、約7200kcalのカロリー赤字(deficit)が必要だと言われています。

つまり、1ヶ月で1kgの脂肪を減らしたい場合、

7200kcal ÷ 30日 = 240kcal/日

毎日、消費カロリーよりも240kcal少なく摂取すれば良い、ということになります。

ここで注意したいのが、急激なカロリー制限です。早く痩せたいからといって、1日に1000kcalのような極端な赤字を作ると、体は「飢餓状態」だと判断します。すると、エネルギー消費を抑えるために代謝を下げ、筋肉を積極的に分解し始めます。その結果、一時的に体重は減っても、非常にリバウンドしやすい、燃費の悪い体になってしまうのです。

健康的に、そして持続可能なダイエットを行うための推奨カロリー設定は、

「総消費カロリー(TDEE)から、マイナス300〜500kcal」

の範囲です。これなら、1ヶ月に1.5〜2kg程度の無理のないペースで脂肪を減らしていくことができます。

先ほどの女性の例で考えてみましょう。

彼女のTDEEは約1992kcalでした。

1992 – 500 = 1492kcal

彼女のダイエット中の目標摂取カロリーは、1日あたり約1500kcalとなります。

この数字を基準に、食事を組み立てていくわけです。

目標摂取カロリーが決まっても、その1500kcalをすべてお菓子で摂るのと、バランスの取れた食事で摂るのとでは、体に起こる変化は全く異なります。ここで重要になるのが「PFCバランス」です。

PFCとは、三大栄養素である

- P (Protein):タンパク質(1gあたり4kcal)

- F (Fat):脂質(1gあたり9kcal)

- C (Carbohydrate):炭水化物(1gあたり4kcal)

の頭文字を取ったものです。

それぞれの役割は、

- タンパク質:筋肉、髪、肌、ホルモンなどの材料になる。

- 脂質:ホルモンの材料、細胞膜の構成、エネルギー源になる。

- 炭水化物:体を動かすための主要なエネルギー源になる。

ダイエット中は、これらの栄養素をバランス良く摂取することが、健康を維持し、美しい体を作る上で不可欠です。

理想的なPFCバランスは目的によって異なりますが、一般的なダイエットでは、

- タンパク質:体重1kgあたり1.5〜2.0g

- 脂質:総摂取カロリーの20〜25%

- 炭水化物:残りのカロリー

を目安に設定するのがおすすめです。

再び、先ほどの女性(体重58kg、目標1500kcal)で計算してみましょう。

- タンパク質(P)の目標量を決める

58kg × 1.5g = 87g

カロリーに換算:87g × 4kcal/g = 348kcal - 脂質(F)の目標量を決める

1500kcal × 25% = 375kcal

グラムに換算:375kcal ÷ 9kcal/g = 約41.7g - 炭水化物(C)の目標量を決める

残りのカロリーを炭水化物に割り当てる

1500 – 348 – 375 = 777kcal

グラムに換算:777kcal ÷ 4kcal/g = 約194g

彼女の1日の目標PFCバランスは、

P: 87g / F: 42g / C: 194g

となりました。

カロリー計算アプリを使えば、こうしたPFCバランスも自動で計算してくれます。

同じ1500kcalでも、このバランスを意識することで、筋肉の減少を最小限に抑え、空腹感をコントロールし、健康的に体脂肪を減らしていくことができるのです。

4. 第三章:実践編!カロリーコントロールを成功させるためのテクニックと注意点

理論を理解したら、次はいよいよ実践です。日々の生活の中で、無理なく、そして賢くカロリーコントロールを成功させるための具体的なテクニックと、陥りがちな落とし穴について解説します。

テクニック1:食事の順番を意識する(ベジファースト)

食事の最初に野菜やきのこ、海藻などの食物繊維が豊富なものから食べる「ベジファースト」を実践しましょう。食物繊維が血糖値の急上昇を抑え、満腹感を得やすくなるため、その後の炭水化物や脂質の食べ過ぎを防ぐ効果があります。スープや味噌汁などの汁物から始めるのも効果的です。

テクニック2:調理法を変える

同じ食材でも、調理法によってカロリーは大きく変わります。

揚げる > 炒める > 焼く > 蒸す・茹でる

この順番でカロリーは低くなります。例えば、鶏もも肉を唐揚げにするのではなく、グリルで焼いたり、蒸したりするだけで、大幅なカロリーカットが可能です。テフロン加工のフライパンを使えば、炒め油の量も最小限に抑えられます。

テクニック3:「かさ増し」食材を活用する

カロリーは低いのに、ボリュームがあって満足感を得やすい食材を積極的に使いましょう。

きのこ類、こんにゃく、しらたき、もやし、海藻類などが代表的です。ハンバーグに刻んだきのこや豆腐を混ぜたり、ご飯にしらたきを混ぜて炊いたりすることで、見た目の満足感を損なわずにカロリーを抑えることができます。

テクニック4:水分を味方につける

人間の脳は、「喉の渇き」と「空腹」を混同することがあります。何か食べたくなった時は、まずコップ一杯の水を飲んでみましょう。それだけで空腹感が紛れることも少なくありません。また、食事の前に水を飲むことで胃が膨れ、食べ過ぎ防止にも繋がります。

テクニック5:アンダーカロリーでも満腹感を得る食事のコツ

目標摂取カロリーが低いと、どうしても空腹との戦いになりがちです。満腹感を得るためには、「高タンパク質」と「高食物繊維」の組み合わせが最強です。

- 鶏むね肉とブロッコリーのサラダ

- サバの塩焼きと具沢山の味噌汁、玄米

- オートミールとギリシャヨーグルト、ベリー

こうした食事は、消化に時間がかかり腹持ちが良いため、少ないカロリーでも満足感を持続させることができます。

忙しい現代人にとって、外食やコンビニ食は避けられないものです。しかし、選び方さえ知っていれば、ダイエット中でも十分にカロリー管理は可能です。

- メニュー選びの鉄則

丼ものやパスタなどの単品メニューは避け、「一汁三菜」が揃う定食を選びましょう。主食(ご飯)、主菜(肉・魚)、副菜(野菜)、汁物が揃っているものが理想です。ご飯は少なめにしてもらいましょう。 - 栄養成分表示をチェックする習慣

コンビニやスーパーのお弁当、惣菜には、必ず栄養成分表示ラベルが貼ってあります。カロリーだけでなく、PFCバランスもチェックする習慣をつけましょう。これを見るだけで、食品選びの精度が格段に上がります。 - コンビニで選ぶべき「神フード」リスト

サラダチキン、ゆで卵、焼き魚、枝豆、もずく酢、おでん(大根、こんにゃく、卵など)、ブランパン、ギリシャヨーグルト、プロテインドリンクなどは、高タンパク・低脂質でダイエットの強い味方です。これらを賢く組み合わせましょう。

ダイエットを続けていると、必ずと言っていいほど「停滞期」が訪れます。体重が減らなくなるこの時期は、心が折れやすい最大の難所です。

停滞期は、体が少ない摂取カロリーに慣れてしまい、エネルギー消費を節約しようとする「代謝の適応」によって起こります。

この状態を打破するために、「チートデイ」や「リフィード」といった戦略が有効な場合があります。

- チートデイ:1日だけ、好きなものを好きなだけ食べる日。精神的なリフレッシュ効果が大きいですが、ただの暴飲暴食になりやすいリスクもあります。

- リフィード:1〜2日間、炭水化物の摂取量を意図的に増やす日。体重1kgあたり10〜12gの炭水化物を目標に摂取し、枯渇したグリコーゲンを回復させ、代謝を活性化させるのが目的です。

どちらも計画的に行うことが重要であり、専門的な知識が必要です。自己流で行うと、かえってダイエットの妨げになることもあるため、パーソナルトレーナーなどの専門家に相談するのが賢明です。

せっかくカロリー計算を頑張っても、見落としがあれば効果は半減してしまいます。よくある落とし穴に注意しましょう。

- 調味料や油のカロリー:マヨネーズ大さじ1杯で約100kcal、オリーブオイル大さじ1杯で約110kcal。これらの「見えないカロリー」は必ず計量し、記録しましょう。

- 「ヘルシー」な食品の食べ過ぎ:前述の通り、ナッツやアボカド、ドライフルーツなどは高カロリーです。体に良いからといって食べ過ぎては本末転倒です。

- 液体カロリーの罠:ジュース、甘いコーヒー、スポーツドリンク、そしてアルコール。これらは満腹感を得にくいのに高カロリーなものが多く、無意識にカロリーオーバーを引き起こす最大の原因の一つです。ダイエット中は、水、お茶、ブラックコーヒーを基本にしましょう。

- 食品表示ラベルの誤差:食品表示法の規定では、カロリー表示には±20%の誤差が認められています。計算上の数字はあくまで目安と捉え、神経質になりすぎないことも大切です。

5. 第四章:カロリー計算の先へ。持続可能なダイエットのために

カロリー計算は、ダイエットを成功させるための非常に強力なツールです。しかし、一生涯カロリー計算を続けるのは現実的ではありません。カロリー計算の本当の目的は、数字を記録することではなく、自分にとっての「適量」を体に覚えさせることにあります。

まずは2〜3ヶ月、集中的にカロリー計算とレコーディングを続けてみましょう。そうすることで、

- どの食品がどれくらいのカロリーなのか

- 自分がお腹いっぱいになる食事の量とPFCバランス

- 外食で何を選べば目標カロリーに収まるか

といった感覚が、自然と身についてきます。

この「カロリー感覚」が養われれば、アプリに頼らなくても、自分の食事をコントロールできるようになります。次のステップとして、食べたものの写真を撮るだけ、あるいは「手ばかり栄養法(手のひらサイズでタンパク質や炭水化物の量を測る方法)」などに移行していくのが理想です。

カロリー計算に真面目に取り組む人ほど、「1日の目標カロリーを少しでも超えたら失敗だ」と自分を責めてしまう傾向があります。しかし、これは大きな間違いです。

体脂肪の増減は、1日で決まるものではありません。大切なのは、1週間単位でのカロリー収支です。

例えば、飲み会で1日に1000kcalオーバーしてしまっても、他の6日間で少しずつ調整し、週単位でのカロリー収支がマイナスになっていれば、ダイエットは順調に進んでいるのです。

1日の失敗で自己嫌悪に陥らず、「明日からまた調整しよう」と柔軟に考えることが、ダイエットを長く続けるための秘訣です。

カロリー計算を通じて食の知識と感覚を身につけた先にある究極の目標は、「自分の体の声を聞いて食べること」です。

- 今感じているのは、本当の空腹か?それとも、ストレスや退屈からくる偽物の食欲か?

- この食事を、五感を使ってゆっくり味わっているか?

- 「腹八分目」で箸を置くことができているか?

このように、自分の体のサインに注意を向けながら食事をする「マインドフル・イーティング」を実践できるようになれば、あなたはカロリーという数字から解放され、食べることとの健全な関係を築くことができるでしょう。

私たちの体は、年齢と共に変化します。一般的に、加齢とともに筋肉量は減少し、基礎代謝は低下していきます。また、仕事内容が変わったり、生活環境が変わったりすれば、活動量も変化します。

20代の頃と同じように食べていたら太るようになった、というのは自然なことです。

自分の体の変化に気づき、その都度、消費カロリーと摂取カロリーのバランスを見直していくことが、生涯にわたって健康的な体型を維持するために重要です。

6. まとめ:カロリーを制する者は、ダイエットを制す

ここまで、ダイエットの根幹である「カロリー収支」について、消費カロリーと摂取カロリーの両面から徹底的に解説してきました。

最後に、この記事の要点をまとめ、今日からあなたが実践できるアクションプランを提案します。

- 自分の総消費カロリー(TDEE)を計算しよう。それがあなたのダイエットの基準点です。

- TDEEからマイナス300〜500kcalを引いた数値を、目標摂取カロリーに設定しよう。

- カロリー計算アプリを使い、まずは3日間、食べたもの全てを記録してみよう。

- PFCバランスを意識し、特にタンパク質を十分に摂取しよう(体重×1.5g以上)。

- 消費カロリーを増やすために、筋トレとNEAT(こまめに動くこと)を生活に取り入れよう。

- 1日の失敗に囚われず、1週間単位でカロリー収支を考えよう。

カロリー管理は、決して食事を制限するための窮屈なルールではありません。むしろ、自分の体を科学的に理解し、健康的なライフスタイルをデザインするための、最強のツールです。

しかし、これらの知識を一人で実践し、継続していくのは簡単なことではないかもしれません。計算方法が合っているか不安になったり、停滞期にどう対処すれば良いか分からなくなったりすることもあるでしょう。

そんな時こそ、私たちパーソナルトレーナーの出番です。

パーソナルジムでは、あなたの体組成、ライフスタイル、目標に合わせて、より正確なカロリー設定とPFCバランスを提案します。効果的なトレーニングはもちろんのこと、日々の食事管理のサポートや、停滞期を乗り越えるための専門的なアドバイス、そして何よりも、あなたのモチベーションを維持するための精神的な支えとなります。

カロリーという羅針盤を手に入れたあなたは、もうダイエットの荒波で迷うことはありません。この記事が、あなたの健康的で幸せな体づくりの一助となれば幸いです。もし、その航海に信頼できるパートナーが必要だと感じたら、いつでも私たちにご相談ください。

投稿者プロフィール

-

MMTパーソナルジム静岡代表

【所有資格】

・メンタルトレーニングスペシャリスト

・心理カウンセリングスペシャリスト

・スポーツフードスペシャリスト

・マインドフルネスコンサルタント

・メンタルヘルススペシャリスト

・ファスティングスペシャリスト

【経歴】

・トレーナー歴24年

・2023ベストボディ静岡大会モデル部門ファイナリスト

・2024年ベストボディ静岡大会モデル部門6位

【詳細】

・スポーツクラブでのインストラクター歴14年

フィットネス部門のトップとして活動。ダイエット指導やボディメイク以外にも生活習慣病予防プログラム、介護予防指導、スタジオプログラム、スイミング指導の経験も豊富。

・パーソナルジムでの代表トレーナー歴10年

クライアントには弁護士、医師、歯科医師、看護師、税理士、企業の代表取締役など多数おり、50代マラソン全国ランキング3位の方の指導も行っている。

最新の投稿

未分類2025年10月8日腹筋をしてもお腹の脂肪は消えない?専門家が教える「部分痩せのウソ」と本当に痩せる体の仕組み

未分類2025年10月8日腹筋をしてもお腹の脂肪は消えない?専門家が教える「部分痩せのウソ」と本当に痩せる体の仕組み 未分類2025年9月25日ダイエットの成功は「カロリー収支」の理解から。消費と摂取の全知識

未分類2025年9月25日ダイエットの成功は「カロリー収支」の理解から。消費と摂取の全知識 メンタル2025年9月18日パーソナルジムなら「ホーソン効果」でモチベーションを上げる効果がある

メンタル2025年9月18日パーソナルジムなら「ホーソン効果」でモチベーションを上げる効果がある 未分類2025年9月17日パーソナルジム vs 24時間ジム、結局どっちがコスパ良い?【料金・サポート比較】

未分類2025年9月17日パーソナルジム vs 24時間ジム、結局どっちがコスパ良い?【料金・サポート比較】