筋トレ中に意識するポイントから、目的別メニュー作成方法、停滞期脱出法まで徹底解説

目次

- はじめに:その筋トレ、本当に「効いて」いますか?

- 第1章:効果を最大化する!トレーニング中に意識すべき5つの基本原則

- 原則1:すべての土台となる「正しいフォーム」

- 原則2:筋肉と対話する「マインドマッスルコネクション」

- 原則3:パフォーマンスを左右する「呼吸法」

- 原則4:筋肉への刺激を変える「動作のテンポ」

- 原則5:筋肉を最大限に使う「可動域(ROM)」

- 第2章:もう迷わない!自分だけの最強トレーニングメニュー作成術

- ステップ1:すべての始まり「明確な目標設定」

- ステップ2:成長の鍵を握る「適切な頻度と休息」

- ステップ3:効率を上げる「プログラムの分割法(スプリット)」

- ステップ4:プログラムの骨格「種目選択の原則」

- ステップ5:目的別に最適化する「セット数・レップ数・インターバル」

- 第3章:停滞期を打破せよ!トレーニングメニューを見直すタイミングと方法

- なぜ停滞期(プラトー)は訪れるのか?

- メニュー変更を検討すべき3つのサイン

- 成長し続けるための絶対法則「漸進性過負荷の原則」

- 停滞を打ち破る具体的なメニュー変更テクニック

- まとめ:知識を力に。最短で理想の体を手に入れるために

はじめに:その筋トレ、本当に「効いて」いますか?

「ジムに通ってトレーニングを頑張っているのに、なかなか体の変化が感じられない…」

「YouTubeやSNSで見たトレーニングを真似しているけれど、これで合っているのか不安…」

もしあなたがこのように感じているなら、それは決して珍しいことではありません。多くの方が、ただがむしゃらに重りを持ち上げたり、回数をこなしたりすることに終始してしまい、トレーニングの「質」を見過ごしてしまっています。

筋力トレーニングは、単なる体力勝負ではありません。体の仕組みを理解し、正しい知識に基づいて行うことで、その効果は何倍にも跳ね上がります。逆に言えば、間違った方法で続けてしまうと、効果が出ないばかりか、貴重な時間を無駄にしたり、最悪の場合ケガにつながるリスクさえあるのです。

この記事では、自己流トレーニングから一歩抜け出し、あなたの努力を確実に結果へと結びつけるための、実践的な知識を網羅的に解説します。トレーニング中に意識すべきたった5つの基本原則から、自分だけの最強メニューを作成するための具体的なステップ、そして誰もが経験する「停滞期」を乗り越えるための戦略まで。

この記事を読み終える頃には、あなたはトレーニングに対する解像度が格段に上がり、「なぜこのトレーニングを行うのか」「どうすればもっと効果が出るのか」を自分で考えられるようになっているはずです。そして、その知識こそが、あなたを理想の体へと導く最も確かな羅針盤となるでしょう。

第1章:効果を最大化する!トレーニング中に意識すべき5つの基本原則

トレーニングメニューや種目も重要ですが、それ以前に、一回一回の動作(レップ)の質を高めることが何よりも大切です。ここでは、どんな種目にも共通する、効果を最大化するための5つの基本原則をご紹介します。

原則1:すべての土台となる「正しいフォーム」

もし、たった一つだけ意識すべきことを挙げろと言われたら、迷わず「正しいフォーム」と答えます。なぜなら、間違ったフォームは百害あって一利なしだからです。

効果の低下:狙った筋肉に刺激が届かず、関係のない筋肉が動員されてしまいます。例えば、背中を鍛える「ラットプルダウン」で腕の力ばかり使ってしまうと、いつまで経っても理想の背中は手に入りません。

ケガのリスク:関節や靭帯に不自然な負荷がかかり、腰痛や肩痛などの原因となります。特に、高重量を扱うようになると、一度の間違いが長期離脱につながることもあります。

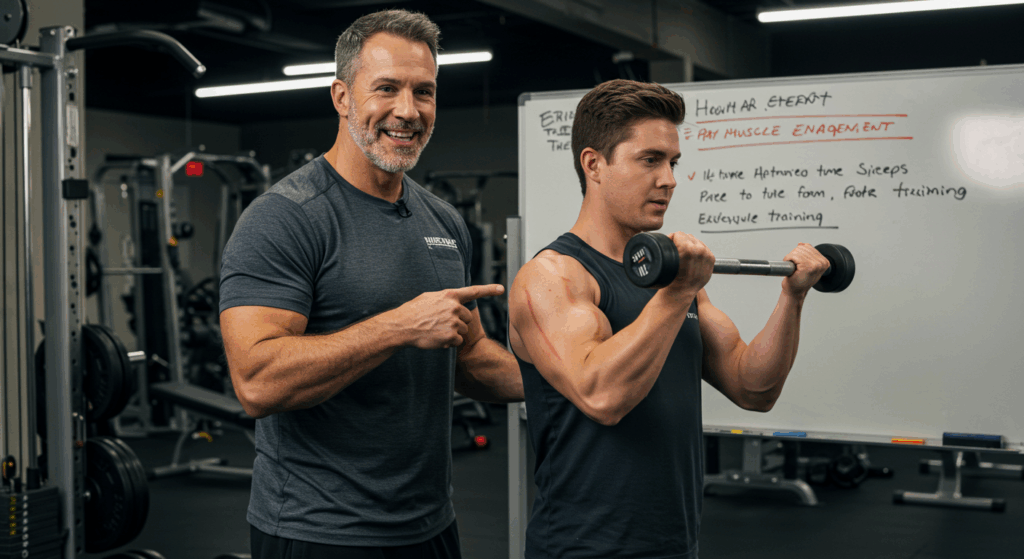

正しいフォームを身につけるには、「背筋を伸ばす」「肩甲骨を寄せる」「膝がつま先より前に出ないようにする」といった基本的なポイントに加え、種目ごとに定められた軌道や関節の角度を守ることが重要です。鏡で自分の姿を確認したり、スマートフォンで動画を撮影して客観的に見返したりするのも有効ですが、最も確実なのは専門家であるパーソナルトレーナーにチェックしてもらうことです。自分では気づけない僅かな癖を修正するだけで、トレーニング効果は劇的に向上します。

原則2:筋肉と対話する「マインドマッスルコネクション」

「マインドマッスルコネクション」とは、簡単に言えば「今、どこの筋肉を使っているかを意識しながら動作すること」です。脳からの指令が神経を通り、筋肉を動かします。この神経伝達をスムーズにすることで、より効率的にターゲットの筋肉を刺激できるようになります。

例えば、胸を鍛えるベンチプレスを行う際に、ただバーを上げ下げするのではなく、「大胸筋の力でバーを押し上げている」「大胸-筋がストレッチされるのを感じながら下ろしている」と強く意識するのです。

最初は難しいかもしれませんが、以下の方法を試してみてください。

トレーニング前に、鍛える部位を軽く叩いたり触ったりして意識を高める。

軽い重量で、ゆっくりと筋肉の収縮・伸展を感じながら行う。

目を閉じて、筋肉の動きだけに集中してみる。

この感覚が掴めると、同じ重量・回数でも筋肉への「効き」が全く変わってくることに驚くはずです。

原則3:パフォーマンスを左右する「呼吸法」

トレーニング中の呼吸を疎かにしてはいけません。無意識に息を止めてしまうと、血圧が急上昇し、めまいや失神のリスクが高まります。また、正しい呼吸は体幹を安定させ、より大きな力を発揮するためにも不可欠です。

基本的な呼吸法は「力を入れる時(ポジティブ動作)に息を吐き、力を抜く時(ネガティブ動作)に息を吸う」です。

スクワット:下がる時に吸い、上がる時に吐く。

ベンチプレス:下ろす時に吸い、上げる時に吐く。

懸垂:上がる時に吐き、下がる時に吸う。

この原則を覚えておけば、ほとんどの種目に応用できます。呼吸をコントロールすることで、リズミカルで安定した動作が可能になり、トレーニング全体の質が向上します。

原則4:筋肉への刺激を変える「動作のテンポ」

あなたは重りを何秒かけて上げ、何秒かけて下ろしていますか?この動作の速さ、つまり「テンポ」を意識することで、筋肉への刺激をコントロールできます。特に重要なのが、重りを下ろす動作(ネガティブ動作/エキセントリック収縮)を意識することです。

筋肉は、力を発揮しながら引き伸ばされるネガティブ動作の際に、より多くの筋繊維が動員され、筋肥大につながる微細な損傷が起こりやすいとされています。

例えば、「1秒かけて上げ、3秒かけてゆっくり下ろす」といったテンポを意識してみてください。重力に任せてストンと下ろすのではなく、重さに耐えながらコントロールして下ろすのです。扱える重量は少し下がるかもしれませんが、筋肉への刺激(TUT: Time Under Tension、緊張下時間)は増大し、新たな成長を促すことができます。

原則5:筋肉を最大限に使う「可動域(ROM)」

可動域(Range of Motion)とは、関節を動かせる範囲のことです。トレーニングにおいては、怪我のリスクがない範囲で、できるだけ大きな可動域(フルレンジ)で動作することが基本となります。

フルレンジで動かすことで、

ターゲットの筋肉全体をストレッチさせ、隈なく刺激できる。

関節の柔軟性が向上し、ケガの予防につながる。

より多くの筋繊維を動員できる。

例えばスクワットであれば、お尻が膝の高さよりも深く沈む「フルスクワット」が理想です。ただし、体の硬さなどから正しいフォームを維持できない場合は、無理に可動域を広げる必要はありません。フォームが崩れない範囲で、徐々に可動域を広げていくことが大切です。

第2章:もう迷わない!自分だけの最強トレーニングメニュー作成術

基本原則を理解したら、次はいよいよ自分だけのトレーニングメニューを作成するステップです。闇雲に種目を組み合わせるのではなく、論理的な手順に沿って構築していきましょう。

ステップ1:すべての始まり「明確な目標設定」

あなたの目標は何ですか?この問いに具体的に答えられるかどうかが、メニュー作成の最初の分かれ道です。

筋肥大(ボディメイク):筋肉を大きくして、たくましい体やメリハリのある体を目指す。

筋力向上:扱える重量を伸ばし、純粋なパワーを高める。

ダイエット(脂肪燃焼):体脂肪を減らし、引き締まった体を目指す。

健康維持・体力向上:日常生活を快適に過ごすための基礎体力をつける。

目標によって、選ぶべき種目、レップ数、セット数、インターバルは全く異なります。「SMARTゴール」というフレームワークを使うと、より具体的で達成可能な目標を設定できます。

Specific(具体的):例「体脂肪率を5%落とす」

Measurable(測定可能):例「ベンチプレスで80kgを5回上げる」

Achievable(達成可能):現実的な目標か?

Relevant(関連性):自分の人生にとって重要な目標か?

Time-bound(期限付き):例「3ヶ月後までに」

ステップ2:成長の鍵を握る「適切な頻度と休息」

毎日トレーニングすれば早く成長する、というわけではありません。筋肉は、トレーニングによって傷つけられ、その後の休息と栄養補給によって回復し、以前よりも強くなる「超回復」というプロセスを経て成長します。

一般的に、大きな筋肉(胸、背中、脚など)は回復に48〜72時間かかると言われています。そのため、同じ部位を毎日鍛えるのは非効率です。

初心者:週2〜3回(全身トレーニング)

中級者以上:週3〜5回(分割法トレーニング)

自分のライフスタイルに合わせて、無理なく継続できる頻度を設定しましょう。「週5回やるぞ!」と意気込んでも、3週間で燃え尽きてしまっては意味がありません。

ステップ3:効率を上げる「プログラムの分割法(スプリット)」

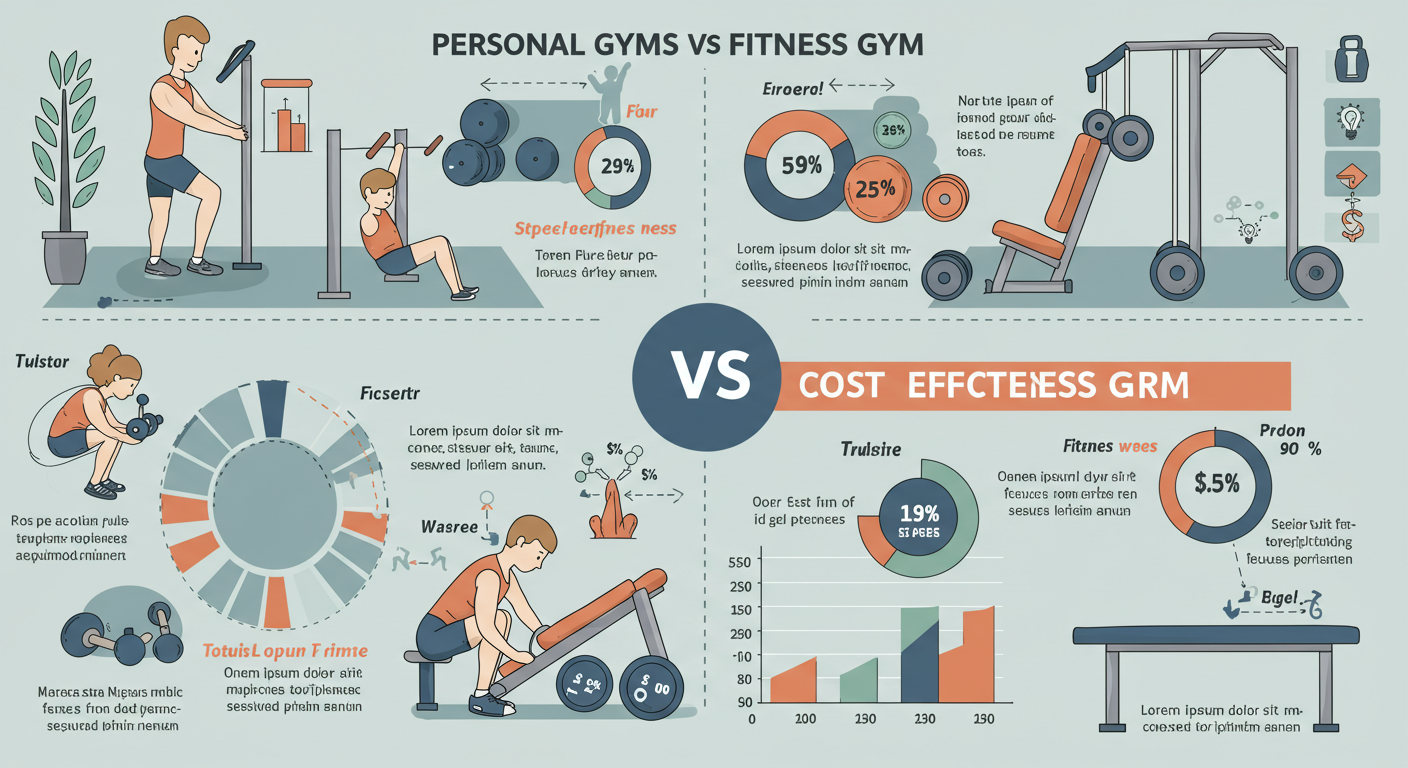

トレーニング頻度が週3回以上になったら、1回のトレーニングで鍛える部位を分ける「分割法(スプリットルーティン)」を取り入れるのが効率的です。これにより、各部位を集中して追い込みつつ、他の部位を休ませることができます。

全身法(週2〜3回):1回のトレーニングで全身の主要な筋肉を鍛える。初心者や時間が限られている人におすすめ。

上半身/下半身分割(週4回):例)月:上半身、火:下半身、水:休み、木:上半身、金:下半身

プッシュ/プル/レッグ分割(週3回 or 6回):

プッシュ(押す動作):胸、肩(前部・中部)、上腕三頭筋

プル(引く動作):背中、肩(後部)、上腕二頭筋

レッグ(脚):大腿四頭筋、ハムストリングス、お尻、ふくらはぎ

自分のレベルと通える頻度に合わせて、最適な分割法を選びましょう。

ステップ4:プログラムの骨格「種目選択の原則」

メニューを組み立てる際の基本は「コンパウンド種目(多関節運動)から始め、アイソレーション種目(単関節運動)で補強する」です。

コンパウンド種目:複数の関節と筋肉を同時に使う運動。高重量を扱いやすく、全身を効率的に強化できる。

例:スクワット、デッドリフト、ベンチプレス、懸垂、ショルダープレス

アイソレーション種目:一つの関節と筋肉を集中して使う運動。特定の部位を狙って形を整えたい場合に有効。

例:アームカール、レッグエクステンション、サイドレイズ

まずはBIG3(スクワット、ベンチプレス、デッドリフト)に代表されるコンパウンド種目を3〜4種目行い、その後に気になる部位をアイソレーション種目で2〜3種目追加する、という流れが王道です。

ステップ5:目的別に最適化する「セット数・レップ数・インターバル」

メニューの最後の仕上げは、これらの数値を目標に合わせて設定することです。

レップ数(回数)の目安

筋力向上:1〜5レップ(高重量)

筋肥大:6〜12レップ(中〜高重量)

筋持久力向上:15レップ以上(低重量)

セット数の目安

初心者:各エクササイズ 2〜3セット

中上級者:各エクササイズ 3〜5セット

インターバル(セット間の休憩)の目安

筋力向上:3〜5分(神経系とエネルギーを十分に回復させる)

筋肥大:60〜90秒(適度な代謝ストレスを与える)

筋持久力向上:30秒以下

これらの数値を組み合わせることで、あなたの目標に特化したプログラムが完成します。

第3章:停滞期を打破せよ!トレーニングメニューを見直すタイミングと方法

順調に成長していても、いつかは必ず「停滞期(プラトー)」が訪れます。これは、あなたの体が現在のトレーニングの負荷に適応してしまったサインであり、決してあなたが怠けているわけではありません。むしろ、成長の証と捉え、次のステップに進むチャンスと考えましょう。

なぜ停滞期(プラトー)は訪れるのか?

人間の体には、環境の変化に対して内部の状態を一定に保とうとする「ホメオスタシス(恒常性)」という機能があります。トレーニングという「ストレス」に対しても、体は適応しようとします。いつも同じ重量、同じ種目、同じ刺激を繰り返していると、体はそれに慣れてしまい、それ以上成長する必要がないと判断してしまうのです。

メニュー変更を検討すべき3つのサイン

- 重量や回数が伸びなくなった:数週間にわたって、前回の記録を更新できなくなった時。

- 筋肉痛が全く来なくなった:筋肉痛が成長の絶対的な指標ではありませんが、新しい刺激が入っていないサインの一つと考えられます。

- トレーニングへのモチベーションが低下した:いつも同じメニューで飽きてしまい、ジムへ行く足が重くなった時。

これらのサインが見られたら、メニューを見直す絶好のタイミングです。一般的に、4〜8週間ごとに何らかの変化を加えることが推奨されています。

成長し続けるための絶対法則「漸進性過負荷の原則」

停滞期を打破し、成長を続けるための最も重要な原則が「漸進性過負荷の原則(プログレッシブ・オーバーロード)」です。これは、「体に少しずつ(漸進性)、これまで以上の負荷(過負荷)を与え続ける」という考え方です。

負荷を高める方法は、重量を増やすだけではありません。

重量を増やす:最も基本的な方法。

レップ数を増やす:同じ重量で、前より1回でも多く行う。

セット数を増やす:3セットから4セットに増やす。

インターバルを短くする:同じメニューをより短い時間でこなす。

動作のテンポを変える:ネガティブ動作をよりゆっくり行う。

トレーニング頻度を増やす:週3回から週4回にする。

毎回、何かしらの形で前回よりも少しだけ負荷を高めることを意識しましょう。この小さな積み重ねが、大きな成長につながります。

停滞を打ち破る具体的なメニュー変更テクニック

漸進性過負荷を意識しても伸び悩む場合は、より大きな変化を加えて体に新しい刺激を与えましょう。

種目を入れ替える:同じ部位を鍛える別の種目に変えてみる。

例:バーベルベンチプレス → ダンベルインクラインプレス

例:ラットプルダウン → 懸垂(アシスト付きでも可)

分割法を変える:上半身/下半身分割から、プッシュ/プル/レッグ分割に変えてみるなど、刺激の入り方を変える。

高強度テクニックを取り入れる:

ドロップセット:限界まで行った後、すぐに重量を下げて再び限界まで行う。

スーパーセット:拮抗する筋肉(例:上腕二頭筋と上腕三頭筋)をインターバルなしで連続して行う。

ディロード(積極的休養)を設ける:数ヶ月間ハードなトレーニングを続けたら、1週間ほど意図的に重量やセット数を落とす期間を設ける。これにより、溜まった疲労が抜け、神経系が回復し、その後のトレーニングでさらなる成長が見込めます。

まとめ:知識を力に。最短で理想の体を手に入れるために

今回は、トレーニングの効果を最大化するための基本原則から、メニューの作成・見直し方法まで、幅広く解説しました。

第1章では、フォーム、意識、呼吸、テンポ、可動域という、全てのトレーニングの質を高める土台を学びました。

第2章では、目標設定から頻度、分割法、種目選択、数値設定まで、自分だけのメニューを論理的に組み立てる方法を知りました。

第3章では、漸進性過負荷の原則を軸に、誰もが経験する停滞期を乗り越え、成長し続けるための戦略を理解しました。

これだけの知識があれば、あなたのトレーニングは今までとは比べ物にならないほど質の高いものになるはずです。

しかし、これらの膨大な情報を自分一人で完璧に理解し、自分の体に合わせて最適化し続けるのは、決して簡単なことではありません。どの種目が自分に合っているのか、フォームは本当に正しいのか、停滞期の原因は何なのか──。自己流での試行錯誤は、多くの時間と労力を要します。

私たちパーソナルトレーナーは、まさにその試行錯誤の時間を短縮し、お客様を最短ルートで目標達成へと導くための専門家です。あなたの骨格、体力レベル、ライフスタイル、そして目標に合わせて、これら全ての要素をオーダーメイドで組み合わせ、常に最適なプログラムを提供します。

もしあなたが「本気で体を変えたい」「もう遠回りはしたくない」とお考えなら、ぜひ一度、私たちの無料カウンセリングや体験トレーニングにお越しください。プロの視点を取り入れることが、あなたのフィットネスライフにおける最高の投資になることをお約束します。

投稿者プロフィール

-

MMTパーソナルジム静岡代表

【所有資格】

・メンタルトレーニングスペシャリスト

・心理カウンセリングスペシャリスト

・スポーツフードスペシャリスト

・マインドフルネスコンサルタント

・メンタルヘルススペシャリスト

・ファスティングスペシャリスト

【経歴】

・トレーナー歴24年

・2023ベストボディ静岡大会モデル部門ファイナリスト

・2024年ベストボディ静岡大会モデル部門6位

【詳細】

・スポーツクラブでのインストラクター歴14年

フィットネス部門のトップとして活動。ダイエット指導やボディメイク以外にも生活習慣病予防プログラム、介護予防指導、スタジオプログラム、スイミング指導の経験も豊富。

・パーソナルジムでの代表トレーナー歴10年

クライアントには弁護士、医師、歯科医師、看護師、税理士、企業の代表取締役など多数おり、50代マラソン全国ランキング3位の方の指導も行っている。

最新の投稿

未分類2025年10月8日腹筋をしてもお腹の脂肪は消えない?専門家が教える「部分痩せのウソ」と本当に痩せる体の仕組み

未分類2025年10月8日腹筋をしてもお腹の脂肪は消えない?専門家が教える「部分痩せのウソ」と本当に痩せる体の仕組み 未分類2025年9月25日ダイエットの成功は「カロリー収支」の理解から。消費と摂取の全知識

未分類2025年9月25日ダイエットの成功は「カロリー収支」の理解から。消費と摂取の全知識 メンタル2025年9月18日パーソナルジムなら「ホーソン効果」でモチベーションを上げる効果がある

メンタル2025年9月18日パーソナルジムなら「ホーソン効果」でモチベーションを上げる効果がある 未分類2025年9月17日パーソナルジム vs 24時間ジム、結局どっちがコスパ良い?【料金・サポート比較】

未分類2025年9月17日パーソナルジム vs 24時間ジム、結局どっちがコスパ良い?【料金・サポート比較】