「継続は力なり」は本当か?脳科学が解き明かす、挫折しない“正しい努力”の仕方

「継続は力なり」

この言葉を聞いたことがない人はいないでしょう。静岡の地で、目標に向かってコツコツと努力を重ねる多くの人々にとっても、それは馴染み深い、そして少し耳の痛い言葉かもしれません。

晴れた日に駿府城公園を颯爽とランニングする人、安倍川の河川敷をウォーキングする夫婦、仕事帰りにフィットネスジムへ向かう若者。私たちの街、静岡市には、健康や理想の体を目指して努力しようとする意識の高い方がたくさんいらっしゃいます。

しかし、その一方で、こんな経験はないでしょうか?

- 「今年こそは痩せる!」と意気込んでジムに入会したものの、最初の1ヶ月で足が遠のいてしまった。

- 食事制限を試みたが、ストレスでかえって暴食してしまい、リバウンドしてしまった。

決意は固かったはずなのに、なぜ続かないのか。「自分は意志が弱い人間なんだ…」と、自分を責めてしまった経験がある方も少なくないでしょう。

もしあなたが今、そんな風に感じているのなら、私たちは断言します。

それは、あなたの意志が弱いからではありません。それは、「努力の仕方」が間違っていただけなのです。

「継続は力なり」は、決して根性論や精神論ではありません。実は、私たちの脳の仕組みに深く根ざした、科学的な真実なのです。

こんにちは。静岡市であなたの目標達成にコミットするMMTパーソナルジム静岡です。私たちはこれまで、多くのクライアント様が「継続」の壁を乗り越え、驚くべき変化を遂げる瞬間を目の当たりにしてきました。

今回のブログでは、なぜ私たちの努力が続かないのか、そしてどうすれば「継続」を自分のものにできるのかを、脳科学の知見を交えながら徹底的に解説します。この記事を読み終える頃には、「継続できない自分」を責める気持ちはなくなり、「これならできるかもしれない」という確かな希望と、具体的な行動プランを手にしているはずです。

目次

1. 「継続は力なり」を脳科学で解剖する。なぜ続けると力がつくのか?

まず、この古くからの格言がなぜ真実なのか、私たちの脳の中で何が起きているのかを見ていきましょう。キーワードは「習慣化」と「神経可塑性」です。

脳は最強の“省エネ”マシーン:習慣化のメカニズム

私たちの脳は、体重の約2%の重さしかないにもかかわらず、体全体のエネルギーの約20%を消費する大食漢です。そのため、脳は常にエネルギー消費を抑えようと、あらゆる行動を効率化・自動化しようとします。

これが「習慣」の正体です。

例えば、朝起きて顔を洗い、歯を磨くとき、「右手をこう動かして、次に左手を…」などといちいち考えている人はいませんよね。これは、一連の行動が脳の「基底核(きていかく)」という部分で自動化され、ほとんどエネルギーを使わずに実行できる「習慣ループ」になっているからです。

トレーニングも同じです。

最初は「スクワットのフォームはこれで合ってる?」「どのマシンを使えばいいんだ?」と、脳の前頭前野(思考や判断を司る部分)をフル回転させるため、非常に疲れます。これが、新しいことを始めたときの精神的なハードルの高さです。

しかし、その行動を繰り返すうちに、脳は「この行動は重要なんだな」と判断し、徐々に基底核へと処理を移行させていきます。つまり、「考える」行動から「無意識にできる」行動へと変わっていくのです。

ここまでくれば、ジムに行くことが「歯磨き」と同じくらい当たり前の行動になります。「行くのが面倒くさい」という感情が湧く前に、体が勝手にジムへ向かっている。これが、科学的に見た「継続」のゴールの一つです。

脳は作り変えられる:神経可塑性の驚くべき力

「習慣化」と並行して、脳内ではもう一つ重要な変化が起こっています。それが「神経可塑性(しんけいかそせい)」です。これは、「脳は経験や学習によって、その構造や機能自体を変化させる」という性質を指します。

カナダの心理学者ドナルド・ヘッブは、「共に発火するニューロンは、共に結線する(Neurons that fire together, wire together)」という言葉でこれを表現しました。

トレーニングに置き換えてみましょう。

スクワットをするとき、脚の筋肉を動かす指令を出す脳の運動野のニューロン(神経細胞)が活動(発火)します。この動作を繰り返すと、関連するニューロン同士のつながり(シナプス)が強化され、より太く、より速い情報伝達のハイウェイが作られていきます。

最初はぎこちなく、辛かったスクワットが、続けるうちにスムーズに、そして深くしゃがめるようになるのは、この神経回路が強化された証拠です。さらに、成長を実感すると脳は「ドーパミン」という快感物質を放出します。このドーパミンが「もっとやりたい」「次も頑張ろう」というポジティブな感情を生み出し、強力なモチベーションとなるのです。

つまり、「継続は力なり」とは、反復によって脳の配線を物理的に作り変え、行動を自動化し、さらに快感を伴うように脳を“しつける”プロセスそのものなのです。

2. なぜ私たちの努力は続かないのか?挫折の3大原因

脳の仕組みを理解すると、継続がもたらす絶大な効果が見えてきます。ではなぜ、多くの人がその手前で挫折してしまうのでしょうか。それもまた、脳と体の仕組みから説明できます。

原因1:意志力(ウィルパワー)の枯渇

「気合が足りない」「根性で乗り切る」といった考え方は、最も挫折しやすいパターンです。

心理学の研究では、意志力(ウィルパワー)は筋肉のようなもので、使えば使うほど消耗する有限なリソースであることが分かっています。

朝、満員電車に耐え、日中は複雑な仕事の判断をし、嫌な上司とのやり取りを我慢する…静岡のビジネスパーソンなら誰もが経験する日常です。こうした一つ一つの選択や我慢で、あなたの意志力はどんどん消費されています。

そして、仕事が終わる頃には意志力タンクはほぼ空っぽ。その状態で「さあ、これから辛いトレーニングを頑張るぞ!」と自分を奮い立たせるのは、至難の業なのです。意志力だけに頼った努力が、いかに無謀であるかがお分かりいただけるでしょう。

原因2:現状を維持しようとする体の抵抗「ホメオスタシス」

私たちの体には、体温や血糖値などを一定に保とうとする「ホメオスタシス(恒常性)」という機能が備わっています。これは生命維持に不可欠な素晴らしい仕組みですが、ダイエットや体づくりにおいては強力な抵抗勢力になります。

体は、急激な変化を「生命の危機」と捉えます。

例えば、いきなり厳しい食事制限を始めると、体は「飢餓状態だ!」と勘違いし、エネルギー消費を極端に抑える「停滞期」に入ります。さらに、食欲を増進させるホルモンを大量に分泌し、あなたを元の食生活に引き戻そうとします。

過度なトレーニングも同様です。「こんなに動いたら死んでしまう!」と体に判断され、強烈な倦怠感や疲労感という形でブレーキをかけてくるのです。これが、多くの人がダイエットの初期段階で経験する「停滞期」や「謎の体調不良」の正体です。

原因3:「完璧主義」という名の罠

「やるからには完璧に!」という真面目な人ほど、この罠に陥りがちです。

- 「週3回、1時間のトレーニングを必ずやる」

- 「お菓子やジュースは一切口にしない」

- 「飲み会には絶対に参加しない」

こうした高すぎる目標は、一見すると素晴らしい決意のように思えます。しかし、仕事の都合や急な体調不良で、たった一度でも計画が崩れた瞬間に、「ああ、もうダメだ…」と全てのやる気を失ってしまう危険性をはらんでいます。

これを「オール・オア・ナッシング思考」と言います。100点でなければ0点と同じだと考えてしまうこの思考法は、継続の最大の敵の一つです。

3. 静岡のパーソナルジムが実践する「科学的に正しい努力の仕方」5つの秘訣

では、意志力に頼らず、ホメオスタシスの抵抗をかわし、完璧主義に陥らずに「継続」を成功させるには、具体的にどうすればいいのでしょうか。

ここからは、私たちが静岡のクライアント様に実際に提供している、科学的根拠に基づいた「正しい努力の仕方」を5つのステップでご紹介します。

秘訣1:脳をだます「スモールステップ」の原則

ホメオスタシスの抵抗を避ける最も効果的な方法は、変化したことに脳が気づかないほど小さな一歩から始めることです。これを「スモールステップの原則」あるいは「ベイビーステップ」と呼びます。

いきなり「日本平の頂上までランニングする」という目標を立てても、脳は「無理だ!」と即座に拒否反応を示します。そうではなく、

- ステップ1:「仕事から帰ったら、まずトレーニングウェアに着替える」

→これなら抵抗なくできます。脳も「着替えるだけなら…」と許可を出します。 - ステップ2:「ウェアに着替えたら、玄関でシューズを履く」

→一度ウェアに着替えると、次の行動へのハードルが下がります。 - ステップ3:「家の周りを5分だけ歩いてみる」

→「たった5分なら」と脳を説得します。そして、いざ外に出てみると、意外と「もう少し歩こうかな」という気持ちになるものです。

重要なのは、「行動のハードルを極限まで下げること」です。ジム通いなら、「週2回通う」ではなく、「まず今週、ジムの予約を1回だけ入れる」から始める。それすら面倒なら、「ジムのホームページを開いてみる」でも構いません。この「絶対にできる小さな成功体験」の積み重ねが、脳の抵抗を少しずつ和らげ、習慣化への道を切り拓きます。

秘訣2:行動を自動化する魔法の呪文「If-Thenプランニング」

これは、ニューヨーク大学の心理学者ピーター・ゴルヴィッツァーが提唱した、非常に強力な目標達成テクニックです。やり方は簡単。

「もし(If)〇〇が起きたら、そのとき(Then)△△する」

という行動計画を、あらかじめ具体的に決めておくだけです。

意志力が消耗するのは、「どうしようかな…」と迷う瞬間です。If-Thenプランニングは、この「迷う」プロセスをスキップし、特定の状況と行動を直結させることで、行動を半自動化します。

【静岡のビジネスパーソン向けIf-Thenプランニング例】

- If(もし):仕事が定時の18時に終わったら、

Then(そのとき):寄り道せず、直接パーソナルジムへ向かう。 - If(もし):仕事中にお腹が空いたら、

Then(そのとき):デスクの引き出しに入れておいたナッツを食べる。 - If(もし):飲み会に誘われたら、

Then(そのとき):最初の一杯はビールではなくハイボールを頼む。 - If(もし):朝、雨が降っていてランニングに行けなかったら、

Then(そのとき):

このように具体的なシナリオを想定しておくことで、いざその状況になったときに迷わず行動でき、意志力の消耗を防ぐことができるのです。

秘訣3:意志力より「環境設計」

人間は、自分の意志よりも環境に大きく左右される生き物です。ならば、意志力に頼るのではなく、行動せざるを得ない環境を意図的に作り上げてしまえばいいのです。

- 視覚的トリガーを設置する:玄関にトレーニングバッグを置いておく。キッチンの最も目立つ場所にプロテインシェイカーを置く。スマートフォンの待ち受けを理想の体の写真にする。

- 行動のハードルを下げる:トレーニングウェアは畳まず、ハンガーにかけてすぐ着られるようにしておく。前日の夜に、翌日の食事の準備を済ませておく。

- 誘惑を遠ざける:お菓子やカップラーメンを買い置きしない。深夜のコンビニには近づかない。

- 最強の環境設計「パーソナルジムの予約」:これが最も強力な環境設計の一つです。「〇月〇日〇時から、トレーナーの〇〇さんが待っている」。この“約束”という強制力が、面倒な気持ちに打ち勝ち、あなたをジムへと導きます。特に、当ジムのように静岡駅からアクセスしやすい立地であれば、「仕事帰りに寄る」という行動のハードルも格段に下がります。

秘訣4:成長を可視化する「記録」とプロの「フィードバック」

継続のエンジンとなるドーパミンは、「成長の実感」によって分泌されます。しかし、体の変化は緩やかで、自分一人ではなかなか気づきにくいものです。

そこで不可欠なのが「記録」です。

- トレーニングで扱った重量や回数

- 体重や体脂肪率の推移

- 体の写真(正面、側面、背面)

- 「階段を上るのが楽になった」「服が少し緩くなった」といった体感の変化

これらを記録し、定期的に見返すことで、自分の成長が客観的に可視化されます。「こんなに頑張ってきたんだ」「少しずつだけど、確実に変わっている」という実感が、何よりのモチベーションになります。

そして、この「記録」の効果を最大化するのが、私たちパーソナルトレーナーの存在です。

私たちは、あなたの記録を専門的な視点で分析し、「前回より0.5kg重い重量が上がりましたね!素晴らしいです!」「この背中のライン、すごく綺麗になってきましたよ!」といった、あなた一人では気づけないような小さな進歩を見つけ出し、的確なフィードバック(称賛と次へのアドバイス)をします。

このプロによる客観的なフィードバックこそが、モチベーションの炎を燃やし続け、停滞期を乗り越えるための羅針盤となるのです。

秘訣5:一人で戦わない。「伴走者」と「公言」の力

最後の秘訣は、孤独にならないことです。

社会心理学には「パブリック・コミットメント」という概念があります。これは、目標を他者に公言することで、一貫性を保とうとする心理が働き、達成率が高まるというものです。

パーソナルトレーナーは、まさにあなたの目標達成を共にする「伴走者」であり、「公言」する相手です。「次のセッションまでに〇〇をやってきます」と約束することで、適度な強制力が生まれます。

私たちは、単にトレーニングメニューを教えるだけの存在ではありません。

- あなたが「もう無理だ」と感じたとき、科学的根拠をもって「大丈夫、乗り越えられます」と励まします。

- あなたが目標を見失いそうになったとき、なぜこのトレーニングを始めたのか、その原点を一緒に思い出します。

- あなたが達成した小さな成功を、誰よりも喜び、一緒に分かち合います。

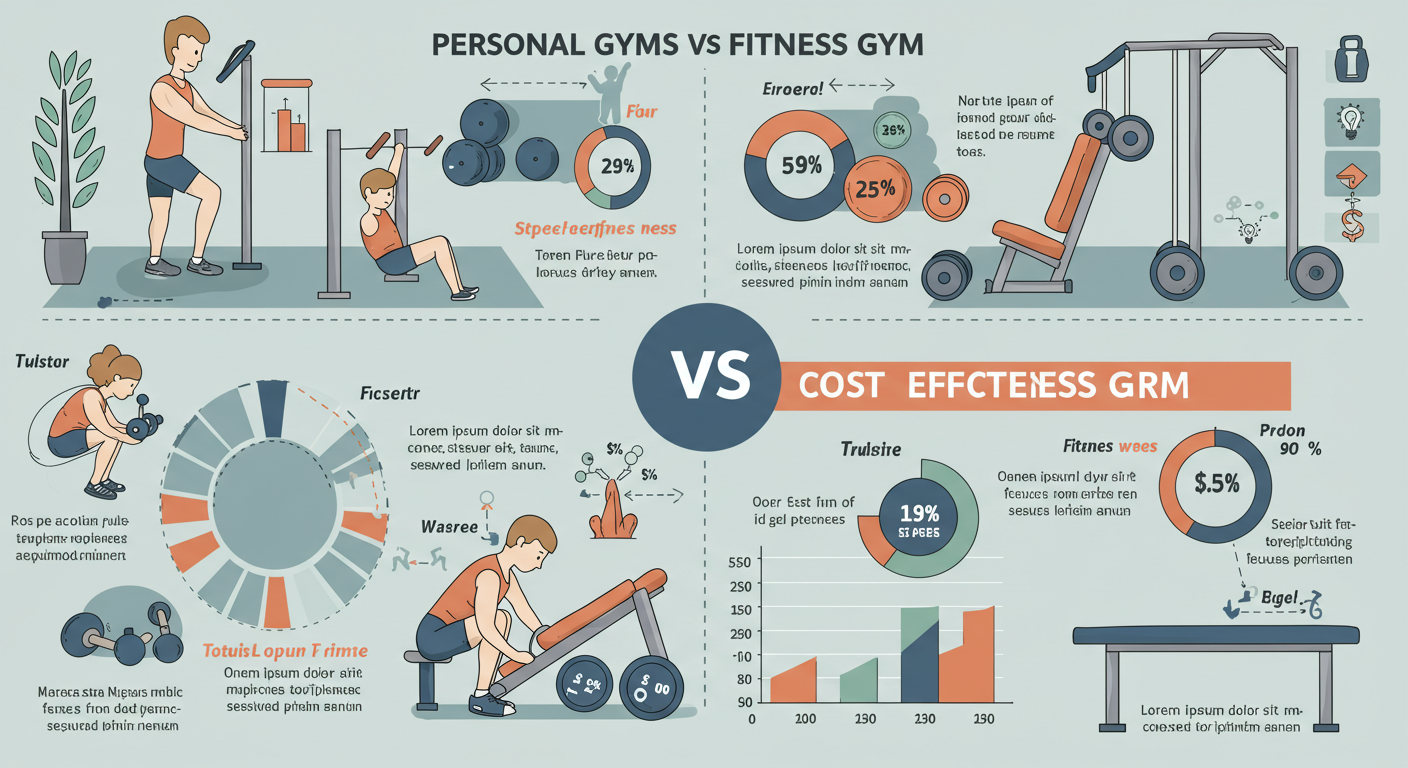

静岡という地域に根ざし、あなたという一人の人間に寄り添う。この「人 対 人」の繋がりこそが、冷たいマシンの前で一人で戦うフィットネスジムとの決定的な違いであり、継続を成功に導く最大の鍵なのです。

まとめ:努力を科学し、静岡で最高の自分に出会う

「継続は力なり」。

この記事を通じて、この言葉が単なる精神論ではなく、脳科学に基づいた再現性のある技術であることがお分かりいただけたかと思います。

- 努力は「意志力」でするものではなく、「仕組み」と「環境」でするもの。

- 脳が抵抗しない「スモールステップ」で始め、変化に気づかせない。

- 「If-Thenプランニング」で行動を自動化し、迷うエネルギーをなくす。

- 「記録」と「フィードバック」で成長を可視化し、ドーパミンを味方につける。

- そして、最強の環境であり、最高の伴走者である「パーソナルトレーナー」を頼る。

もしあなたが今、静岡市で自分の体を変えたいと本気で願いながらも、過去の挫折経験から一歩を踏み出せずにいるのなら。

「自分は意志が弱いから…」という呪縛から、自分を解放してあげてください。

あなたに必要なのは、根性ではなく「科学的に正しい努力の仕方」を知ることだけです。

そして、その全てを、私たちパーソナルジムが提供します。

まずは、あなたの悩みや目標、不安な気持ちを、私たちに聞かせていただけませんか?

無料カウンセリングでは、無理な勧誘は一切いたしません。あなたの現状を丁寧にお伺いし、あなただけの「継続できる」プランをご提案させていただきます。

静岡の空の下、新しい自分への一歩を踏み出すあなたを、私たちは全力でサポートします。

ご連絡を心よりお待ちしております。

投稿者プロフィール

-

MMTパーソナルジム静岡代表

【所有資格】

・メンタルトレーニングスペシャリスト

・心理カウンセリングスペシャリスト

・スポーツフードスペシャリスト

・マインドフルネスコンサルタント

・メンタルヘルススペシャリスト

・ファスティングスペシャリスト

【経歴】

・トレーナー歴24年

・2023ベストボディ静岡大会モデル部門ファイナリスト

・2024年ベストボディ静岡大会モデル部門6位

【詳細】

・スポーツクラブでのインストラクター歴14年

フィットネス部門のトップとして活動。ダイエット指導やボディメイク以外にも生活習慣病予防プログラム、介護予防指導、スタジオプログラム、スイミング指導の経験も豊富。

・パーソナルジムでの代表トレーナー歴10年

クライアントには弁護士、医師、歯科医師、看護師、税理士、企業の代表取締役など多数おり、50代マラソン全国ランキング3位の方の指導も行っている。

最新の投稿

未分類2025年10月8日腹筋をしてもお腹の脂肪は消えない?専門家が教える「部分痩せのウソ」と本当に痩せる体の仕組み

未分類2025年10月8日腹筋をしてもお腹の脂肪は消えない?専門家が教える「部分痩せのウソ」と本当に痩せる体の仕組み 未分類2025年9月25日ダイエットの成功は「カロリー収支」の理解から。消費と摂取の全知識

未分類2025年9月25日ダイエットの成功は「カロリー収支」の理解から。消費と摂取の全知識 メンタル2025年9月18日パーソナルジムなら「ホーソン効果」でモチベーションを上げる効果がある

メンタル2025年9月18日パーソナルジムなら「ホーソン効果」でモチベーションを上げる効果がある 未分類2025年9月17日パーソナルジム vs 24時間ジム、結局どっちがコスパ良い?【料金・サポート比較】

未分類2025年9月17日パーソナルジム vs 24時間ジム、結局どっちがコスパ良い?【料金・サポート比較】