低脂質ダイエットの教科書|やり方・食事・筋トレ・メンタル術まで完全解説

「今年こそ、本気で痩せたい」

「健康診断の数値が、いよいよ無視できなくなってきた…」

「ダイエットを始めても、空腹に耐えられず結局リバウンドしてしまう…」

もしあなたが今、こんな悩みを抱えているなら、この記事はあなたのための「最後のダイエット本」になるかもしれません。

数あるダイエット法の中でも、特に「シンプルで続けやすく、健康的」として多くの専門家が推奨するのが「低脂質ダイエット(ローファットダイエット)」です。

なぜなら、低脂質ダイエットは「アレもダメ、コレもダメ」といった過酷な食事制限が少なく、私たち日本人の食生活に驚くほどマッチしやすいからです。ご飯やパン、麺類といった炭水化物を我慢しなくて良いので、ダイエット最大の敵である「空腹感」に悩まされることも少なく、ストレスなく続けられるという大きなメリットがあります。

しかし、ただやみくもに「油を抜けばいいんでしょ?」と考えてしまうと、効果が出ないばかりか、健康を損なう危険な落とし穴にはまってしまいます。

この記事は、巷に溢れる断片的な情報をつなぎ合わせる必要がなくなるよう、低脂質ダイエットに関するあらゆる情報を網羅した「完全版の教科書」です。

▼この記事を読めば、以下の全てが分かります

- 低脂質ダイエットの科学的な仕組み

- 今日から始められる具体的な実践方法(PFC計算付き)

- 真似するだけでOKな1週間の食事メニュープラン

- 効果を最大化する筋トレ&有酸素運動の戦略

- 挫折を防ぐためのメンタル管理術とモチベーション維持法

- 停滞期を打ち破る「チートデイ」の正しいやり方

- 外食・コンビニでの賢い選択術

この記事を読み終える頃には、あなたは低脂質ダイエットの専門家レベルの知識を身につけ、自信を持って、そして何より「楽しみながら」ダイエットをスタートできるようになっているはずです。さあ、健康的で理想的な身体を手に入れる旅を、ここから始めましょう。

目次

第1章:低脂質ダイエットとは?基本の「き」

まずは、低脂質ダイエットがどのようなものなのか、その本質を理解することから始めましょう。基本をしっかり押さえることで、今後の実践がブレなくなります。

1-1. 低脂質ダイエットの定義

低脂質ダイエットとは、その名の通り「食事から摂取する脂質の量を制限する」ダイエット法です。

私たちのエネルギー源となる主要な栄養素は「三大栄養素」と呼ばれ、「タンパク質(Protein)」「脂質(Fat)」「糖質(Carbohydrate)」の3つから構成されています。この頭文字をとって「PFC」と呼びます。

低脂質ダイエットは、このPFCバランスのうち、「F(脂質)」の割合を意図的に低く抑えることで、一日の総摂取カロリーをコントロールし、体重減少を目指すアプローチです。一般的には、総摂取カロリーに占める脂質の割合を10%〜20%程度に設定します。

1-2. なぜ脂質を減らすと痩せるのか?そのメカニズム

では、なぜ脂質を減らすことがダイエットに繋がるのでしょうか?その理由は極めてシンプルです。

理由①:脂質は最も高カロリーな栄養素だから

PFCの1gあたりのカロリーを比較してみましょう。

- タンパク質(P):4kcal / 1g

- 糖質(C):4kcal / 1g

- 脂質(F):9kcal / 1g

ご覧の通り、脂質はタンパク質や炭水化物の2倍以上のカロリーを持っています。

例えば、普段の食事で何気なく使っている大さじ1杯のサラダ油(約12g)は、それだけで約110kcal。これはご飯お茶碗半杯分以上に相当します。つまり、脂質を少し減らすだけで、全体の摂取カロリーを効率的に、そして大幅にカットできるのです。

理由②:余った脂質は体脂肪として蓄積されやすいから

食事から摂取した脂質は、エネルギーとして使われるほか、細胞膜やホルモンの材料になります。しかし、必要以上に摂取した脂質は、体内で非常に効率よく「体脂肪」に変換され、お腹や太ももに貯蔵されてしまいます。

脂質の摂取量を直接コントロールすることは、体脂肪として蓄積される材料そのものを断つことに繋がり、ダイエットに直結するのです。

1-3. 低糖質ダイエットとの違いは?どちらが向いている?

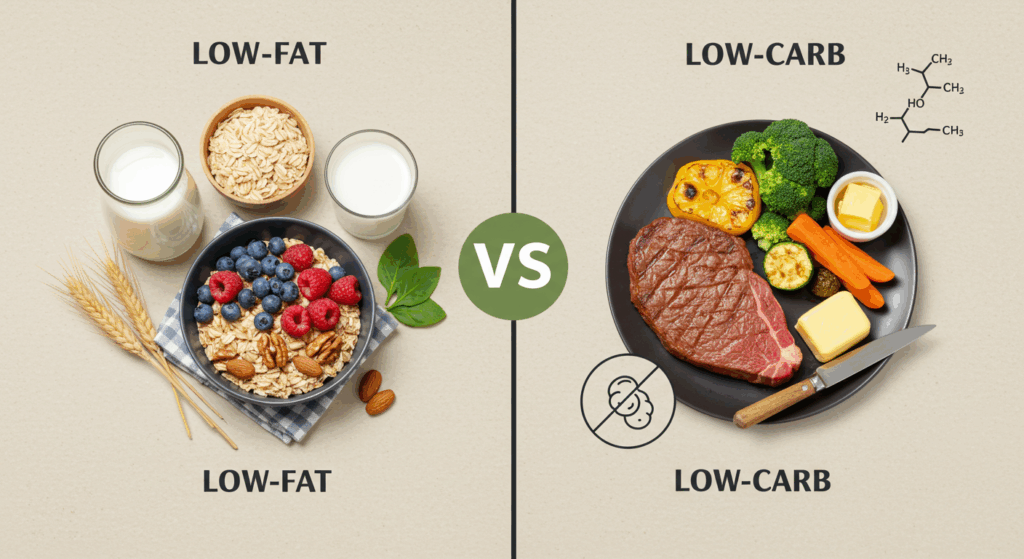

ダイエットの二大巨頭としてよく比較されるのが「低脂質ダイエット」と「低糖質ダイエット」です。自分に合った方法を選ぶことが成功の絶対条件です。

| 項目 | 低脂質ダイエット | 低糖質ダイエット |

| 制限するもの | 脂質(Fat) | 糖質(Carbohydrate) |

| 主なエネルギー源 | 糖質(炭水化物) | 脂質(ケトン体) |

| 食べられるもの | ご飯、パン、麺類、芋類、和食全般 | 肉、魚、卵、チーズ、アボカド |

| メリット | ・空腹を感じにくい ・食費を抑えやすい ・シンプルで続けやすい ・和食中心で実践が楽 | ・短期的な体重減少効果が高い ・満腹感を得やすい ・血糖値のコントロールがしやすい |

| デメリット | ・脂溶性ビタミンの不足 ・ホルモンバランスの乱れ ・調理法が限られる(揚げる、炒めるがNG) | ・食費が高くなりがち ・外食の選択肢が少ない ・頭痛や倦怠感など初期症状 ・食物繊維不足による便秘 |

| 向いている人 | ・ご飯やパンが好きな人 ・運動を習慣にしている人 ・長期的にコツコツ続けたい人 ・和食が好きな人 | ・お米よりお肉が好きな人 ・短期集中で結果を出したい人 ・意思が強く、厳格なルールを守れる人 |

結論として、どちらが良い・悪いということはありません。

しかし、「ストレスなく、健康的に、長期的に続けたい」と考える多くの日本人にとっては、主食である炭水化物を食べられる低脂質ダイエットの方が、ライフスタイルに馴染みやすく、成功しやすいと言えるでしょう。

第2章:科学的根拠に基づくメリットとデメリット

どんなダイエット法にも光と影があります。低脂質ダイエットのメリットを最大限に活かし、デメリットを賢く回避するために、両方を正しく理解しておきましょう。

2-1. 圧倒的なメリット5選

1. シンプルで続けやすい

低脂質ダイエットのルールは「脂質の多いものを避ける」という非常にシンプルなものです。揚げ物、脂身の多い肉、バターや生クリームたっぷりの洋菓子などを避ける、という直感的な判断で実践できます。

2. 空腹感を感じにくい

ダイエット最大の敵は「空腹」です。低脂質ダイエットでは、エネルギー源となるご飯やパンなどの炭水化物をしっかり食べられるため、満足感が高く、空腹によるストレスが少ないのが大きな強みです。

3. 食費を抑えやすい

脂質の多い牛肉や豚バラ肉は高価ですが、主役となる鶏胸肉、ささみ、白身魚、豆腐、納豆などは安価で手に入りやすいものばかり。お財布にも優しいダイエットです。

4. 健康効果が期待できる

過剰な飽和脂肪酸やトランス脂肪酸の摂取は、生活習慣病のリスクを高めます。低脂質ダイエットはこれらを自然と避けるため、血中脂質の改善や心血管疾患のリスク低減といった、明確な健康効果が期待できます。

5. 外食やコンビニでも実践可能

和食を中心に選べるメニューが豊富です。定食屋の「焼き魚定食」や蕎麦屋の「ざるそば」、コンビニの「おにぎり+サラダチキン」など、選択肢が多岐にわたります。

2-2. 知っておくべきデメリットと対策

もちろん、良いことばかりではありません。注意すべき点を事前に知り、対策を立てておきましょう。

1. 脂溶性ビタミン(A, D, E, K)が不足しがち

脂質を極端にカットすると、脂溶性ビタミンの吸収が妨げられ、肌荒れや骨の健康への影響が出る可能性があります。

- 【対策】 緑黄色野菜やきのこ類を積極的に食べ、少量の良質な油(オリーブオイルなど)をドレッシングとして活用しましょう。

2. ホルモンバランスが乱れる可能性

脂質は性ホルモンなどの材料になります。特に女性の場合、極端な制限は月経不順などを引き起こすリスクがあります。

- 【対策】 脂質をゼロにせず、総カロリーの10%は最低限確保しましょう。後述する「良質な脂質」の摂取が重要です。

3. 肌や髪の乾燥・パサつき

脂質不足は、肌の潤いを保つ皮脂の分泌を減少させ、乾燥の原因になります。

- 【対策】 「良質な脂質」の摂取に加え、タンパク質と水分を十分に摂ることが美肌・美髪の鍵です。

第3章:【超実践編】低脂質ダイエットの具体的なやり方

ここからは、低脂質ダイエットを実際に始めるための具体的なステップです。電卓を片手に一緒にやってみましょう。

3-1. STEP1:自分の目標摂取カロリーを知る

ダイエットの基本は「摂取カロリー < 消費カロリー」です。

① 基礎代謝量(BMR)を計算する

生命維持に最低限必要なエネルギーです。

- 男性: 13.397 × 体重(kg) + 4.799 × 身長(cm) – 5.677 × 年齢 + 88.362

- 女性: 9.247 × 体重(kg) + 3.098 × 身長(cm) – 4.330 × 年齢 + 447.593

(例)30歳、身長160cm、体重60kgの女性の場合

9.247 × 60 + 3.098 × 160 – 4.330 × 30 + 447.593 = 約1,368kcal

② 1日の総消費カロリー(TDEE)を計算する

基礎代謝量に日常生活の活動レベルを掛け合わせます。

- 活動レベルが低い(ほぼ座り仕事):BMR × 1.2

- 活動レベルが普通(週1〜2回の運動):BMR × 1.55

- 活動レベルが高い(週3〜5回の運動):BMR × 1.725

(例)上記の女性が週1〜2回の運動をする場合

1,368kcal × 1.55 = 約2,120kcal

③ 目標摂取カロリーを設定する

健康的な減量のため、総消費カロリーから300〜500kcal引いた数値を目標にします。

(例)上記の女性の場合

2,120kcal – 500kcal = 1,620kcal

この「1,620kcal」が、この女性の1日の目標摂取カロリーです。

3-2. STEP2:PFCバランスを設定する

目標カロリーの内訳を決めます。これこそが低脂質ダイエットの核です。

推奨バランス:

- P(タンパク質):総カロリーの20〜30%(または体重(kg)×1.5〜2.0g)

- F(脂質):総カロリーの10〜20%

- C(炭水化物):残りのカロリー

(例)目標1,620kcalの女性の場合

① F(脂質)の量を決める(目標:20%)

1,620kcal × 0.20 = 324kcal

324kcal ÷ 9kcal/g = 36g

② P(タンパク質)の量を決める(目標:体重×1.5g)

60kg × 1.5g = 90g

90g × 4kcal/g = 360kcal

③ C(炭水化物)の量を決める(残り)

1,620kcal – (324kcal + 360kcal) = 936kcal

936kcal ÷ 4kcal/g = 234g

【計算結果まとめ】

- 目標カロリー:1,620kcal

- P(タンパク質):90g

- F(脂質):36g

- C(炭水化物):234g

この数値をスマホのメモ帳などに保存し、「あすけん」などの食事管理アプリを使うと非常に便利です。

3-3. STEP3:食べるべき食材・避けるべき食材リスト

PFCの目標値がわかったら、次は具体的に何を食べれば良いのかを知りましょう。

◎ 積極的に摂りたいOK食材リスト

- タンパク質源: 鶏胸肉(皮なし)、ささみ、牛豚ヒレ・もも肉、白身魚、タコ、イカ、エビ、貝類、卵白、無脂肪乳、無脂肪ヨーグルト、納豆、豆腐

- 炭水化物源: 白米、玄米、もち麦、オートミール、全粒粉パン、そば、うどん、パスタ、さつまいも、じゃがいも

- 野菜・きのこ・海藻: ほぼ全てOK(特にブロッコリーなどの緑黄色野菜)

- 果物: りんご、バナナ、みかん、キウイなど(※食べ過ぎ注意)

△ 注意・避けるべきNG食材リスト

- 高脂質な肉類: 豚バラ、牛バラ、鶏もも肉(皮付き)、ひき肉、ベーコン、ソーセージ

- 乳製品: 生クリーム、バター、マーガリン、チーズ、加糖ヨーグルト

- 加工食品: 菓子パン、洋菓子、スナック菓子、カップラーメン、冷凍の揚げ物

- 調味料: マヨネーズ、油分の多いドレッシング、カレールー、シチュールー

3-4. STEP4:調理法のコツ

食材選びと同じくらい重要なのが調理法です。

- 基本は「蒸す」「茹でる」「煮る」「(油なしで)焼く」

- フライパンはフッ素樹脂加工(テフロン)のものを使い、油は使わないか最小限に。

- 電子レンジやスチーマーは、栄養を逃さずヘルシーに調理できる神アイテム。

- 肉の脂身や鶏皮は調理前に必ず取り除く。

- スープは一度冷まして表面に固まった白い脂を取り除くだけで大幅にカロリーカットできます。

第4章:真似するだけ!1週間の食事メニュー例(約1,600kcal設定)

理論は分かったけれど、毎日の献立を考えるのが大変…という方のために、具体的な1週間の食事メニュー例を作成しました。

月曜日

- 朝:ご飯(150g)、わかめと豆腐の味噌汁、納豆、卵焼き(油なし)

- 昼:鶏胸肉のグリル(150g)、サラダ(ノンオイルドレ)、ご飯(150g)

- 夜:タラとあさりのアクアパッツァ風(オリーブオイル少量)、野菜スープ、フランスパン(60g)

- 間食:無脂肪ヨーグルト

火曜日

- 朝:オートミール(30g)にバナナ1/2本と無脂肪乳、プロテイン

- 昼:【コンビニ】おにぎり2個(鮭、梅)、サラダチキン、ゆで卵

- 夜:豚ヒレ肉の生姜焼き(油なし)、千切りキャベツ、きのこの味噌汁、玄米ご飯(150g)

- 間食:するめ

水曜日

- 朝:全粒粉パン(2枚)、目玉焼き(蒸し焼き)、ミニトマトとブロッコリー

- 昼:ざるそば、ちくわの天ぷら(1本)

- 夜:豆腐ハンバーグ(きのこあんかけ)、ほうれん草のおひたし、ご飯(150g)

- 間食:和菓子(大福1個など)

(木曜日〜日曜日も同様の形式で、バランスの良い献立を続ける)

第5章:効果を最大化する!トレーニング完全戦略

食事管理はダイエットの8割を占めますが、残りの2割である「運動」が、あなたの努力を結果に結びつけ、美しい身体を作るための最後のピースです。

5-1. なぜ「筋トレ」が絶対に必要不可欠なのか?

食事制限だけのダイエットは、脂肪だけでなく筋肉も一緒に落としてしまいます。筋肉が1kg減ると、基礎代謝は約13kcal低下すると言われています。これは、何もしなくても消費するカロリーが減ってしまうことを意味し、「痩せにくく、リバウンドしやすい身体」への直行便です。

筋トレには、この最悪の事態を防ぐだけでなく、素晴らしいメリットがあります。

- 基礎代謝の維持・向上: 筋肉量を保つことで、太りにくい体質をキープ。

- 美しいボディラインの形成: ただ痩せるだけでなく、引き締まったお尻、くびれたウエストなど、メリハリのある身体を作る。

- 成長ホルモンの分泌促進: 「若返りホルモン」とも呼ばれ、脂肪燃焼や肌のターンオーバーを助ける。

- 精神的な安定: エンドルフィンなどの幸福ホルモンが分泌され、ストレス解消や自己肯定感の向上に繋がる。

5-2. 初心者向け・自宅でできる最強筋トレメニュー

ジムに行かなくても、自宅で効果的なトレーニングは可能です。まずは週2〜3回、以下のメニューを試してみましょう。各種目10〜15回を1セットとし、3セットを目標に行います。

① スクワット(キング・オブ・トレーニング)

脚やお尻など、全身の筋肉の約70%を動員する最も効率的な種目。

- 足を肩幅に開く。つま先は少し外向き。

- 椅子に座るようにお尻をゆっくり下ろす。太ももが床と平行になるまで。

- 膝がつま先より前に出ないように注意。

② プッシュアップ(腕立て伏せ)

胸、肩、腕を鍛え、バストアップや二の腕の引き締めに効果的。

- 膝をついて行う「膝つき腕立て伏せ」から始めると負荷が軽くなる。

- 手は肩幅より少し広く開き、体を一直線に保ったままゆっくり下ろす。

③ プランク

体幹を鍛え、お腹周りの引き締め、姿勢改善に絶大な効果。

- うつ伏せになり、肘とつま先で体を支える。

- 頭からかかとまでが一直線になるように意識し、30秒〜1分キープ。

④ バックエクステンション

背中の筋肉を鍛え、美しい背中のラインと姿勢改善に。

- うつ伏せになり、両手を頭の後ろで組む。

- ゆっくりと上半身を反らし、少しキープして下ろす。

5-3. 脂肪を燃やす「有酸素運動」の最適なタイミング

有酸素運動(ウォーキング、ジョギング、サイクリングなど)は、直接的に脂肪をエネルギーとして使います。

最も効果的なタイミングは、以下の2つです。

- 朝食前(空腹時): 体内の糖質が少ないため、脂肪がエネルギーとして使われやすい。20〜30分程度の軽いウォーキングから。

- 筋トレの後: 筋トレによって成長ホルモンが分泌され、脂肪が分解されやすい状態になっています。このタイミングで有酸素運動を行うと、効率よく脂肪を燃焼できます。

やり過ぎは筋肉の分解を招くので、1回30〜40分程度、週に2〜3回を目安にしましょう。

第6章:挫折しない!メンタル管理とモチベーション維持の秘訣

ダイエットは身体との戦いであると同時に、自分自身の心との戦いでもあります。ここでは、多くの人がつまずくメンタル面の壁を乗り越えるための具体的な方法を紹介します。

6-1. 完璧主義を捨てる。「80点主義」のススメ

「決めたことは絶対に守らないと!」という完璧主義は、ダイエット最大の敵です。一度でもルールを破ると「もうダメだ…」と全てを投げ出してしまいがち。

解決策は「80点主義」を持つこと。

1週間のうち1〜2食くらいは少しオーバーしてもOK、くらいの気持ちでいましょう。7日間のうち6日間頑張れたなら、それはもう100点満点です。自分を許し、翌日からまた続ければ何の問題もありません。

6-2. 体重の数字に一喜一憂しない

体重は、水分量や前日の食事内容で簡単に1〜2kg変動します。朝と夜でも違います。毎日の体重計の数字に一喜一憂していると、精神が持ちません。

見るべきは「トレンド」と「見た目」です。

- 体重は毎日同じ時間に測り、アプリなどで記録して1週間単位の平均値で見る。右肩下がりのトレンドになっていればOK。

- 鏡の前で自分の身体をチェックする、同じ服を着てフィット感を確認するなど、「見た目の変化」を重視しましょう。写真で記録するのも非常に効果的です。

6-3. SNSとの賢い付き合い方

Instagramなどで他の人の成功体験を見るのはモチベーションになりますが、同時に「自分は全然ダメだ…」と劣等感を感じる原因にもなります。

SNSは「情報収集」と「仲間との交流」のツールと割り切る。

- すごい体型の人と自分を比較しない。その人にはその人の背景や努力の歴史があります。

- 同じようにダイエットを頑張っている仲間を見つけ、励まし合う。

- 有益なレシピやトレーニング情報を得るために活用する。

ネガティブな気持ちになるアカウントは、ミュートしてしまいましょう。あなたのメンタルを守ることが最優先です。

6-4. 「もし〜なら、こうする」ルールを決めておく

「飲み会に誘われたら」「無性にお菓子が食べたくなったら」など、ダイエットの計画を乱す誘惑は必ずやってきます。

事前に「If-Thenプランニング」を立てておきましょう。

- もし飲み会に誘われたら、こうする→「最初の1杯はビールでもOK、2杯目からはハイボールにする。締めのラーメンは絶対に断る」

- もし甘いものが食べたくなったら、こうする→「まず水を一杯飲み、プロテインバーか和菓子を食べる」

あらかじめ対処法を決めておくだけで、パニックにならず冷静に対応でき、挫折率を劇的に下げることができます。

第7章:応用テクニックと注意点

基本をマスターしたら、さらに効果を高めるための応用テクニックを身につけましょう。

7-1. 「良質な脂質」は敵ではなく味方につける

低脂質ダイエットは「脂質=悪」ではありません。特に「不飽和脂肪酸」と呼ばれる良質な脂質は、健康と美容のためにむしろ積極的に摂るべきです。

- オメガ3脂肪酸: 血液サラサラ、中性脂肪低下、脳機能サポート。

- 多く含まれる食材:青魚(サバ、イワシ、サンマ)、アマニ油、えごま油

- オメガ9脂肪酸: 悪玉コレステロール減少。熱に強い。

- 多く含まれる食材:オリーブオイル、アボカド、ナッツ類

【賢い摂り方】

- サラダにアマニ油を小さじ1杯かける。

- 週に1〜2回は青魚を食べる。

- 間食にナッツを5〜6粒程度食べる。(PFCの範囲内で)

7-2. 停滞期を乗り越える「チートデイ」の正しい知識

ダイエットを続けると、必ず体重が減らなくなる「停滞期」が訪れます。これは、身体が少ないカロリーに慣れて省エネモードになる防御反応です。この停滞を打破するのが「チートデイ」です。

【低脂質ダイエット中のチートデイのやり方】

- タイミング: 2週間以上体重の変動がない、といった明確な停滞が起きてから。頻度は2週間〜1ヶ月に1回。

- 内容: 何でも好きなものを食べて良いわけではありません。「高炭水化物・低脂質」を意識します。脂っこいものではなく、お米、餅、パスタ、和菓子など、炭水化物を中心にカロリーをしっかり摂ります。

- 摂取カロリーの目安: 1日の総消費カロリー(TDEE)の1.2〜1.5倍程度。

正しいチートデイは、代謝を再活性化させ、精神的なリフレッシュにも繋がります。

第8章:よくある質問(Q&A)

最後に、多くの方が抱くであろう疑問にお答えします。

Q1. プロテインは飲んだ方が良いですか?

A1. 必須ではありませんが、飲むことを強く推奨します。低脂質で高タンパクな食事を組み立てる上で、プロテインは非常に便利で効率的なツールです。特にトレーニング後の栄養補給や、食事が偏った時の調整役として大活躍します。

Q2. お酒は飲んでも大丈夫ですか?

A2. 基本的には控えるのがベストですが、飲むなら種類を選びましょう。ウイスキーや焼酎、ジンなどの蒸留酒は糖質・脂質を含まないため、ダイエット向きです。ビールや日本酒、甘いカクテルは糖質が多いので避けましょう。アルコール自体のカロリーと食欲増進作用には注意が必要です。

Q3. 低脂質ダイエット中に便秘になりました。対策は?

A3. 脂質には便の滑りを良くする働きがあるため、制限すると便秘になることがあります。対策は、①食物繊維(海藻、きのこ、もち麦、オートミール)、②水分(1日1.5〜2L目安)、③発酵食品(納豆、味噌、キムチ、ヨーグルト)を意識的に摂ることです。

Q4. リバウンドしないためにはどうすれば良いですか?

A4. ダイエット終了後、急に元の食事に戻さないことが最も重要です。目標体重に達したら、少しずつ摂取カロリーを増やし、体重を維持できるカロリーを見つけましょう。低脂質・高タンパクな食事スタイルや運動習慣は、ダイエット後も続けることで、リバウンドを防ぎ、理想の体型を維持するための「一生モノのライフスタイル」になります。

まとめ:低脂質ダイエットは、最強のライフスタイル改善メソッド

ここまで、1万字を超えるボリュームで低脂質ダイエットの全てを解説してきました。最後に、最も重要なポイントを振り返りましょう。

- 低脂質ダイエットは、脂質を抑えることで無理なく総カロリーをコントロールする、健康的で続けやすい方法である。

- 成功の鍵は、正しいPFCバランスの設定と、それに合った食材・調理法を選ぶこと。

- 筋トレと組み合わせることで、代謝を維持し、リバウンドしにくい「美しく燃える身体」を作ることができる。

- ダイエットはメンタルが9割。完璧を目指さず、自分を許し、プロセスを楽しむことが継続の秘訣。

- これは短期的なイベントではなく、あなたの人生をより健康で豊かにするための「食生活と生活習慣の改善」である。

ダイエットは、時に孤独で、辛い道のりに感じられるかもしれません。しかし、正しい知識はあなたを正しい方向へと導くコンパスになります。

この記事が、あなたのそのコンパスとなり、理想の自分へと向かう旅の助けになれば、これほど嬉しいことはありません。

さあ、今日から、小さな一歩を踏み出してみませんか?心から応援しています!

投稿者プロフィール

-

MMTパーソナルジム静岡代表

【所有資格】

・メンタルトレーニングスペシャリスト

・心理カウンセリングスペシャリスト

・スポーツフードスペシャリスト

・マインドフルネスコンサルタント

・メンタルヘルススペシャリスト

・ファスティングスペシャリスト

【経歴】

・トレーナー歴24年

・2023ベストボディ静岡大会モデル部門ファイナリスト

・2024年ベストボディ静岡大会モデル部門6位

【詳細】

・スポーツクラブでのインストラクター歴14年

フィットネス部門のトップとして活動。ダイエット指導やボディメイク以外にも生活習慣病予防プログラム、介護予防指導、スタジオプログラム、スイミング指導の経験も豊富。

・パーソナルジムでの代表トレーナー歴10年

クライアントには弁護士、医師、歯科医師、看護師、税理士、企業の代表取締役など多数おり、50代マラソン全国ランキング3位の方の指導も行っている。

最新の投稿

未分類2025年10月8日腹筋をしてもお腹の脂肪は消えない?専門家が教える「部分痩せのウソ」と本当に痩せる体の仕組み

未分類2025年10月8日腹筋をしてもお腹の脂肪は消えない?専門家が教える「部分痩せのウソ」と本当に痩せる体の仕組み 未分類2025年9月25日ダイエットの成功は「カロリー収支」の理解から。消費と摂取の全知識

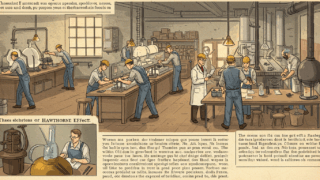

未分類2025年9月25日ダイエットの成功は「カロリー収支」の理解から。消費と摂取の全知識 メンタル2025年9月18日パーソナルジムなら「ホーソン効果」でモチベーションを上げる効果がある

メンタル2025年9月18日パーソナルジムなら「ホーソン効果」でモチベーションを上げる効果がある 未分類2025年9月17日パーソナルジム vs 24時間ジム、結局どっちがコスパ良い?【料金・サポート比較】

未分類2025年9月17日パーソナルジム vs 24時間ジム、結局どっちがコスパ良い?【料金・サポート比較】