ダイエット中の停滞期の乗り越え方

静岡市のパーソナルジムへ通う皆様こんにちは!「あんなに順調に落ちていた体重が、嘘みたいにピタッと止まった…」「食事も運動も前と同じように頑張っているのに、なぜ?もう才能ないのかも…」なんて思うことありませんか?

ダイエットに真剣に取り組むほど、この「停滞期」という分厚い壁は絶望的に感じられるものです。モチベーションは急降下し、努力が全て無駄だったかのような無力感に襲われますよね。

ですが、断言します。その停滞期は、失敗のサインではありません。むしろ、あなたのダイエットが順調に進み、体が次のステージへ進むための“痩せる準備期間”に入った証拠なのです。

この記事では、なぜ停滞期が起こるのかという科学的メカニズムを深掘りし、よくあるNG行動、そして具体的な乗り越え方までを網羅した「停滞期の完全攻略マニュアル」をお届けします。

これを読めば、停滞期への不安は消え去り、「よし、ここが踏ん張りどころだ!」と前向きな気持ちで乗り越えられるはずです。

第1章:そもそも、なぜ停滞期は起こるのか?2つの科学的メカニズム

停滞期は根性論ではなく、私たちの体に備わった生命維持システムによる、ごく自然な反応です。主な原因は2つあります。

1. 命を守る防衛本能「ホメオスタシス(恒常性)」

私たちの体には、環境が変化しても体の状態を一定に保とうとする**「ホメオスタシス」**という素晴らしい機能が備わっています。体温が常に36度前後に保たれるのも、この機能のおかげです。

ダイエットによって短期間で体重(特に体重の5%以上)が減少すると、脳はこれを「食料が手に入らない飢餓状態だ!」と判断します。すると、ホメオスタシスが発動。消費エネルギーを極力抑える「省エネモード」に切り替わり、基礎代謝を意図的に低下させます。

摂取カロリーは減っているのに、消費カロリーも同じように減ってしまう。これが、体重が減らなくなる停滞期の最大の正体です。

2. 食欲と代謝の司令塔「レプチン」の減少

脂肪細胞から分泌される**「レプチン」**というホルモンをご存知でしょうか?レプチンは、脳の満腹中枢に働きかけて食欲を抑制し、交感神経を刺激してエネルギー消費を促進する、まさに“痩せホルモン”です。

しかし、ダイエットで体脂肪が減ると、それに比例してレプチンの分泌量も減少してしまいます。その結果、

食欲が増しやすくなる

代謝が上がりにくくなるというダブルパンチで、ダイエットが停滞しやすくなるのです。

停滞期は、体があなたの変化に健気に適応しようとしている証拠。まずはこのメカニズムを理解し、「自分の体、頑張ってくれてるな」と認めてあげることが第一歩です。

第2章:絶対にやってはいけない!停滞期を長引かせるNG行動3選

「早く停滞期を抜け出したい!」と焦るあまり、間違った行動に走ってしまう人が後を絶ちません。以下の行動は、停滞期をさらに悪化させ、リバウンドのリスクを高めるだけなので絶対にやめましょう。

【NG】さらに食事量を減らす(極端なカロリーカット)最もやりがちで、最も危険な行動です。ただでさえ「飢餓だ!」と焦っている体に、さらに追い打ちをかけることになります。体はさらに強力な省エネモードに入り、筋肉を分解してエネルギーを作り出そうとするため、代謝がますます低下。痩せにくく太りやすい、最悪の体質に近づいてしまいます。

【NG】やみくもに運動量を増やす「食べないなら動こう」と、1日2時間も3時間も有酸素運動をする…。これも逆効果です。過度な運動は**コルチゾール(ストレスホルモン)**を過剰に分泌させ、筋肉の分解や脂肪の蓄積を促進します。疲労が抜けず、怪我のリスクも高まり、結果的にダイエットを中断せざるを得なくなる可能性も。

【NG】特定の食品だけを食べる「単品ダイエット」「〇〇だけ食べれば痩せる」といった単品ダイエットは、栄養の偏りを引き起こし、代謝に必要なビタミンやミネラルが欠乏します。これもまた、代謝を低下させる原因となり、停滞期からの脱出を遠ざけます。

第3章:停滞期脱出の鍵!科学的に正しい5つのブレイクスルー戦略

お待たせしました。ここからは、停滞期という「踊り場」を乗り越え、再び痩せ始めるための具体的な戦略をご紹介します。

戦略1:食事の「量」から「PFCバランス」へシフトする

カロリーを減らすのではなく、食事の「質」=PFCバランスを見直しましょう。PFCとは、三大栄養素であるProtein(タンパク質)、Fat(脂質)、Carbohydrate(炭水化物)のこと。このバランスを整えることが、代謝を再燃させる鍵です。

P(タンパク質)を増やす:筋肉の材料であり、食事誘発性熱産生(DIT)が高く、食べるだけでエネルギーを消費しやすい栄養素。鶏胸肉、ささみ、魚、卵、豆腐、納豆などを毎食必ず取り入れましょう。

F(脂質)を賢く選ぶ:ホルモンの材料となり、代謝に不可欠。アボカド、ナッツ、青魚(サバ、イワシ)、オリーブオイルなどの良質な脂質を適量摂取しましょう。

C(炭水化物)を怖がらない:炭水化物を抜くと、エネルギー不足で筋肉が分解されやすくなります。玄米、オートミール、全粒粉パン、さつまいもなど、食物繊維が豊富で血糖値を上げにくい「質の良い炭水化物」を選んで摂りましょう。

ビタミンB群を補給する:栄養素の代謝を助ける潤滑油。豚肉、レバー、うなぎ、玄米、カツオなどに豊富です。

戦略2:トレーニングに「漸進性過負荷」という新しい刺激を

体は同じ刺激に慣れてしまいます。そこで重要なのが**「漸進性過負荷の原則」**。これは、少しずつ負荷を上げていくという筋トレの基本原則です。停滞期こそ、トレーニングメニューを見直す絶好の機会です。

筋トレ:重量を1kgだけ増やす、回数を1回増やす、セット間の休憩を短くする、今までやっていなかった新しい種目を追加する。

有酸素運動:ウォーキングのコースに坂道を取り入れる、時間を5分だけ伸ばす、HIIT(高強度インターバルトレーニング)を週に1〜2回取り入れてみる。

体に「お、いつもと違うぞ?」と思わせることで、再び適応しようとエネルギー消費が高まります。

戦略3:計画的な「チートデイ」で脳と体を騙す

停滞期脱出の起爆剤として非常に有効なのが**「チートデイ」**です。一時的に摂取カロリーを大幅に増やすことで、「飢餓じゃないよ、エネルギーは潤沢だよ!」と体を騙し、低下したレプチンの分泌を促し、代謝のスイッチを再びオンにします。

【成功させるチートデイの掟】

計画的に行う:「なんとなく今日食べちゃえ」はNG。「〇月〇日に実施する」とカレンダーに書き込みましょう。

頻度は1〜2週間に1回:体脂肪率などにもよりますが、頻繁に行うのはただの食べ過ぎです。

何を食べるか?:好きなものを食べてOKですが、代謝アップの観点からは炭水化物を中心にしっかり摂るのがおすすめ(お寿司、お米、蕎麦など)。

翌日の体重増は気にしない:増えているのはほとんどが水分です。2〜3日で元に戻るので、翌日からまた通常の食事に戻せば問題ありません。

何より、「好きなものを食べられる日」があることで、精神的なストレスが大幅に軽減されます。

戦略4:「超回復」を促す積極的休養(アクティブレスト)

頑張りすぎは禁物。「休むこともトレーニングのうち」です。筋肉は、トレーニングで傷つき、**休息と栄養によって修復される過程で成長(超回復)**します。

質の高い睡眠を7時間以上:成長ホルモンは睡眠中に最も多く分泌されます。寝る前のスマホを控え、寝室の環境を整えましょう。

トレーニングをしない日を設ける:週に1〜2日は完全なオフの日を作りましょう。

軽い運動で血行促進:オフの日でも、ストレッチや軽いウォーキングなどの「アクティブレスト」を取り入れると、疲労回復が早まります。

戦略5:体重計の呪縛から逃れ、「見た目」と「感覚」を信じる

停滞期に毎日体重計に乗るのは、精神衛生上よくありません。数字は時に、あなたの努力を裏切ります。

一度、体重計から離れて、体重以外の変化に目を向けましょう。

写真で記録する:2週間ごとに同じ場所・同じ服装で写真を撮ってみてください。体重は変わらなくても、見た目の変化に驚くはずです。

メジャーで採寸する:ウエスト、ヒップ、太ももなどを定期的に測りましょう。数字は正直です。

体調の変化を感じる:「寝起きが良くなった」「疲れにくくなった」「肌の調子が良い」など、ポジティブな変化はたくさん起きているはずです。

まとめ:停滞期はあなたを強くする。賢く乗り越え、理想の体へ!

ダイエットにおける停滞期は、避けては通れない関門であり、同時に**「あなたの努力が正しい方向に向かっている証拠」**です。

ここで焦って道を外れるのではなく、「よし、ここからが本当の勝負だ」と捉え、自分の体と対話するように、賢くアプローチを変えていきましょう。

食事は「質」を見直す

運動には「新しい刺激」を

計画的に「チートデイ」を設ける

しっかり「休む」

「見た目」の変化を信じる

この5つの戦略を武器にすれば、必ず停滞期は乗り越えられます。そして、その壁を乗り越えた時、あなたの体も心も、以前よりずっと強く、美しくなっているはずです。

投稿者プロフィール

-

MMTパーソナルジム静岡代表

【所有資格】

・メンタルトレーニングスペシャリスト

・心理カウンセリングスペシャリスト

・スポーツフードスペシャリスト

・マインドフルネスコンサルタント

・メンタルヘルススペシャリスト

・ファスティングスペシャリスト

【経歴】

・トレーナー歴24年

・2023ベストボディ静岡大会モデル部門ファイナリスト

・2024年ベストボディ静岡大会モデル部門6位

【詳細】

・スポーツクラブでのインストラクター歴14年

フィットネス部門のトップとして活動。ダイエット指導やボディメイク以外にも生活習慣病予防プログラム、介護予防指導、スタジオプログラム、スイミング指導の経験も豊富。

・パーソナルジムでの代表トレーナー歴10年

クライアントには弁護士、医師、歯科医師、看護師、税理士、企業の代表取締役など多数おり、50代マラソン全国ランキング3位の方の指導も行っている。

最新の投稿

未分類2025年10月8日腹筋をしてもお腹の脂肪は消えない?専門家が教える「部分痩せのウソ」と本当に痩せる体の仕組み

未分類2025年10月8日腹筋をしてもお腹の脂肪は消えない?専門家が教える「部分痩せのウソ」と本当に痩せる体の仕組み 未分類2025年9月25日ダイエットの成功は「カロリー収支」の理解から。消費と摂取の全知識

未分類2025年9月25日ダイエットの成功は「カロリー収支」の理解から。消費と摂取の全知識 メンタル2025年9月18日パーソナルジムなら「ホーソン効果」でモチベーションを上げる効果がある

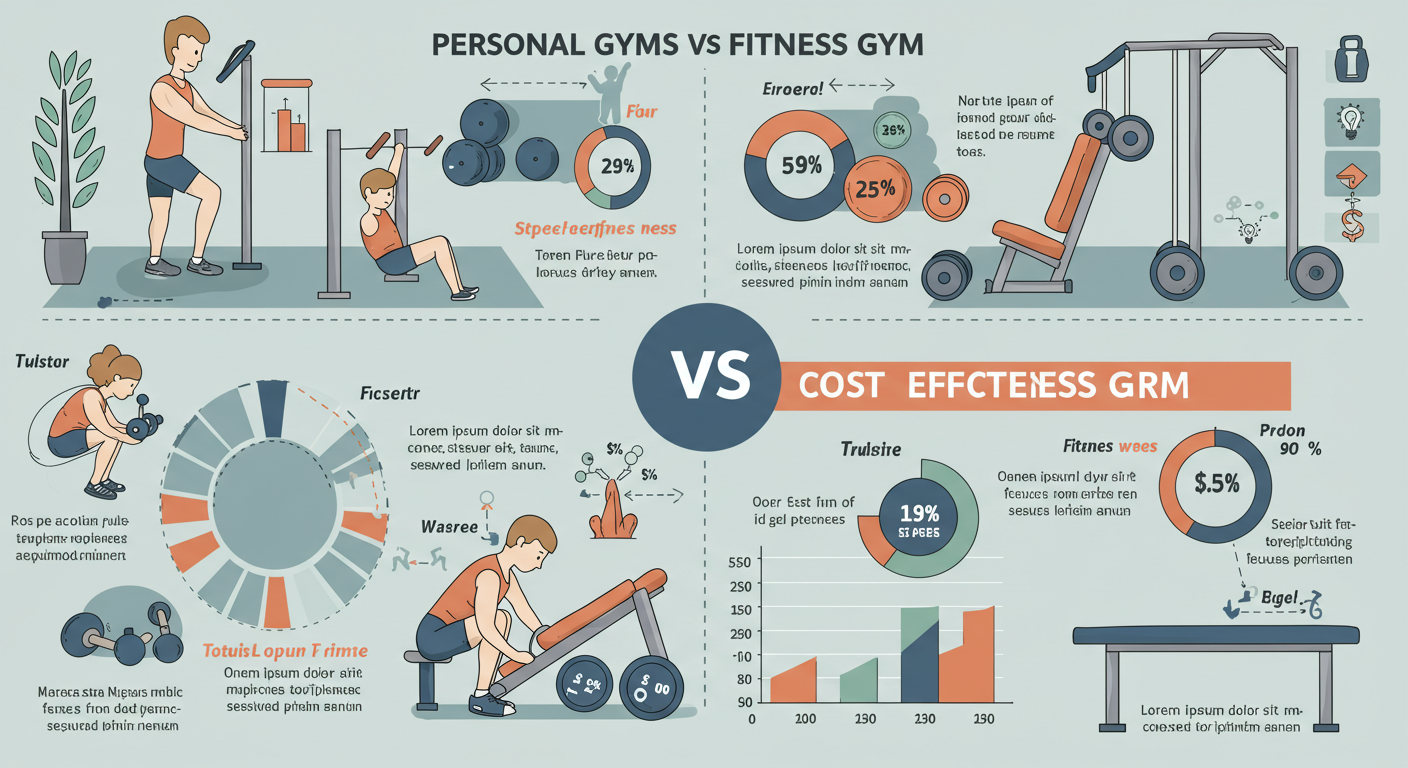

メンタル2025年9月18日パーソナルジムなら「ホーソン効果」でモチベーションを上げる効果がある 未分類2025年9月17日パーソナルジム vs 24時間ジム、結局どっちがコスパ良い?【料金・サポート比較】

未分類2025年9月17日パーソナルジム vs 24時間ジム、結局どっちがコスパ良い?【料金・サポート比較】